Aux origines de la glaciologie dans les Pyrénées. Dans les pas d’Eugène Trutat sur les glaciers pyrénéens

Modifié le :

Articlé rédigé par

JEAN-PAUL MÉTAILIÉ, directeur de recherche honoraire CNRS, laboratoire GEODE, Université Toulouse 2 Jean JaurèsLe 23 août 1862, Eugène Trutat, jeune étudiant en sciences de 22 ans, réalise sa première ascension du pic d’Aneto avec un groupe d’amis « savants » (dont E. Filhol, professeur à la Faculté des sciences et qui œuvrait alors à créer le Muséum) et de guides. En ce temps-là, le sommet, conquis la première fois en 1842, n’était pas encombré par les touristes, le climat était bien plus froid, le glacier beaucoup plus vaste, en expansion et crevassé, et pouvait être dangereux. Il n’y eu cet été 1862 que 10 arrivées au sommet. Des observations barométriques sont faites par les participants, une lourde chambre photographique a été montée par les guides et Trutat, sous un soleil magnifique, réalise les premiers clichés panoramiques depuis le pic, ce qui était déjà un exploit compte tenu des conditions techniques de la photographie à l’époque. La montagne pyrénéenne, la photographie, les glaciers… les éléments qui allaient constituer la vie, les passions et la carrière scientifique de Trutat étaient réunis ce jour-là. Les dizaines d’articles, les livres, les milliers de photographies qu’il a laissées constituent aujourd’hui un témoignage incomparable pour comprendre aussi bien l’histoire des glaciers et des paysages pyrénéens depuis 150 ans, que l’histoire des sciences.

La glaciologie, une science neuve au XIXe siècle

Quand Eugène Trutat gravit l’Aneto, la glaciologie est encore une science neuve, en devenir. Les géologues n’ont pas fini de débattre sur la longue durée de l’histoire de la Terre, et pendant longtemps les glaciers ont été considérés comme des masses de glaces immobiles, liées au climat actuel. Au début du XIXe siècle, les « blocs erratiques » sont au centre du débat. Ces rochers, parfois colossaux, qui parsèment les vallées des Alpes mais aussi du Jura, proviennent en effet des massifs géologiques de la haute chaîne, à des dizaines de kilomètres des glaciers actuels. Comment sont-ils arrivés là ? Certains précurseurs (Ignaz Venetz, Jean de Charpentier), affirment qu’ils sont les héritages d’anciens épisodes d’avancées des glaciers, mais ils se heurtent à la théorie scientifique commune, qui veut que depuis sa création la Terre ne fait que se refroidir. Entre croyances bibliques et hypothèses fantaisistes, on interprète plutôt le « terrain erratique » comme le résultat d’épisodes anciens d’énormes crues consécutives à la surrection des montagnes, des déluges (diluvium). En 1837, lors d’une séance houleuse de la Société helvétique des sciences naturelles, Louis Agassiz, paléontologue suisse de renommée internationale, expose sa théorie de l’existence des âges glaciaires, ce qui sera systématisé dans ses ouvrages de 1840 « Etudes sur les glaciers » et 1847 « Nouvelles études et expériences sur les glaciers actuels ». Désormais, la théorie glaciaire va s’imposer, mais les recherches approfondies sur les glaciers n’en sont encore qu’à leurs prémices et, comme l’écrit Agassiz en 1840 «en ce moment il n’est aucun point de l’histoire des glaciers qui ne soit controversé ».1

Eugène Trutat et les premières recherches sur le suivi des glaciers pyrénéens

En 1865, Trutat, jeune étudiant en médecine, est sollicité par le professeur Edouard Filhol, qui vient de finaliser la création du Muséum, pour s’occuper des collections en tant que conservateur, lourde tâche qui ne l’empêchera pas de se lancer dans de multiples activités au sein des sociétés savantes qui sont les lieux scientifiques en ce temps-là. En 1876, il participe à la création de la section pyrénéenne du Club alpin français. C’est également durant les années 1870 qu’il se lance dans l’étude des glaciers pyrénéens, en particulier dans le massif de la Maladetta, qui sera pendant plusieurs années son champ d’action privilégié.

Dans son petit Essai sur les Pyrénées de 1874 (dont la moitié est consacrée aux glaciers), Trutat rappelle les rudes conditions des expéditions côté espagnol : « Jusqu’à l’année dernière (1873) il n’existait pas d’abri, même de cabane de berger, assez voisine des glaciers pour s’y établir quelques jours; mais un Espagnol mieux avisé, Pédrone Sébastien, a commencé l’installation d’une hôtellerie à la Rencluse de la Maladetta, aux pieds même des glaciers, et dès lors les observations deviendront possibles. » (p. 397) En septembre 1873, il procède à une première installation de suivi du glacier, selon les méthodes d’Agassiz, entre l’arête de la Pique-Blanche et un îlot rocheux qu’il baptisa « Dent de la Maladetta » : « Le 5 septembre dernier nous avons fait une première plantation de piquets sur le glacier de la Maladetta afin de constater la marche hivernale de ce point ; les neiges sont venues recouvrir nos piquets quinze jours après, et aussitôt que le soleil aura frayé un passage nous vérifierons l’état de notre alignement, et nous espérons pouvoir suivre régulièrement cette étude pendant la saison chaude. »(p. 397)

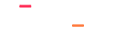

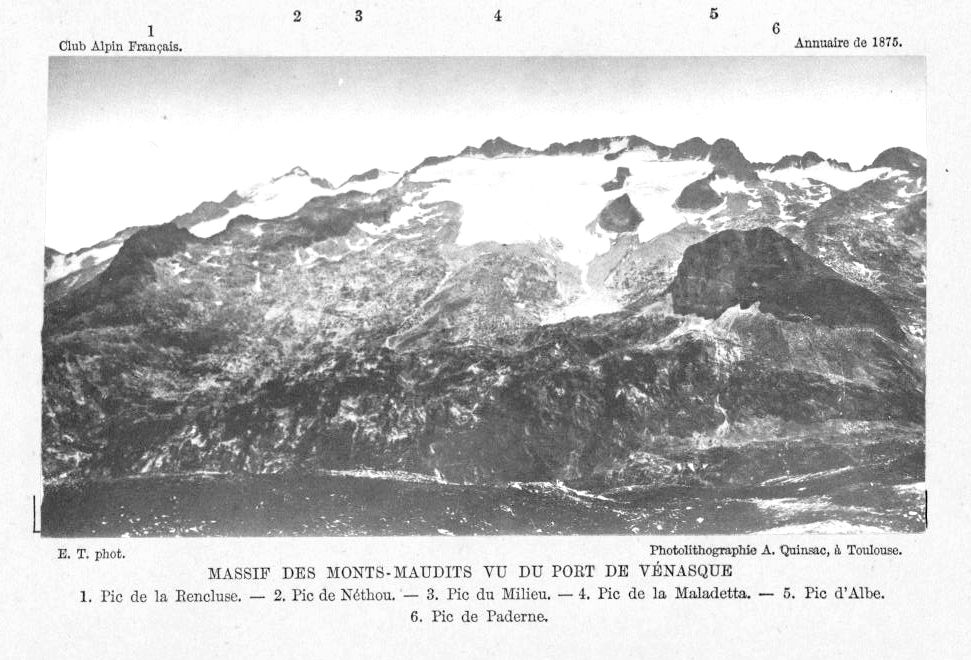

Le 31 août 1875, une nouvelle expédition prend le chemin de la Maladetta, quatre guides et trois naturalistes accompagnent Trutat. Arrivée par le Port de Venasque, la troupe installe non loin, près du Port de la Picade les matériels photographiques dans un point de vue (la crête de Bargas) que Trutat estime « l’une des plus belles vues que l’on rencontre dans les Pyrénées » : « Cimes élevées, glaciers éblouissants, vallées profondes, tout se trouve réuni à la fois, et cela dans un espace assez restreint pour que l’œil puisse saisir dans son ensemble ce merveilleux tableau, que rien ne fait pressentir à l’arrivée au Port. » Le constat est immédiat : « Depuis 1873, le glacier a subi un énorme retrait », estimé à 50 mètres une fois arrivés sur le terrain (CAF, p.443). Les piquets de la première mission ont disparu, mais Trutat fait établir une nouvelle ligne de piquets profondément enfoncés.

MHNT.Pha.2733.02.12.A1 : plaque négative au collodion, format 27 x 33 cm. © Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse

MHNT.Pha.PPPBL25 : plaque de projection positive, format 8,5 x 10 cm

© Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse

La mission se termine par un détour harassant de trois jours pour faire l’ascension du pic des Posets avant de revenir à Luchon par le port d’Oô. Trutat est avec le groupe, car il a bricolé un système de déclenchement à distance grâce à un fil attaché à l’obturateur de l’objectif.

En août 1876, retour à la Maladeta. En comparant les mesures qu’il fait avec celles d’un autre glaciologue (Charpentier), datant de 1816, Trutat calcule le recul du glacier, estimé à 274 mètres en 67 ans : « Tous les montagnards s’accordent à dire que les glaciers diminuent considérablement. Pour ma part, depuis que j’explore les Pyrénées, je vois, pour ainsi dire, les glaciers fondre sous mes yeux, et, dans la vallée du Lys et dans la région d’Oô, le retrait est effrayant. Nous n’avons encore aucune observation qui nous permette d’établir si ce recul est constant ou si des périodes d’avancement ne sont pas venues regagner rapidement le terrain perdu pendant des années exceptionnelles » (p. 483). On sait aujourd’hui que la dernière phase d’expansion des glaciers pyrénéens, à la fin du Petit Âge Glaciaire, s’est produite entre les années 1810 et 1850.

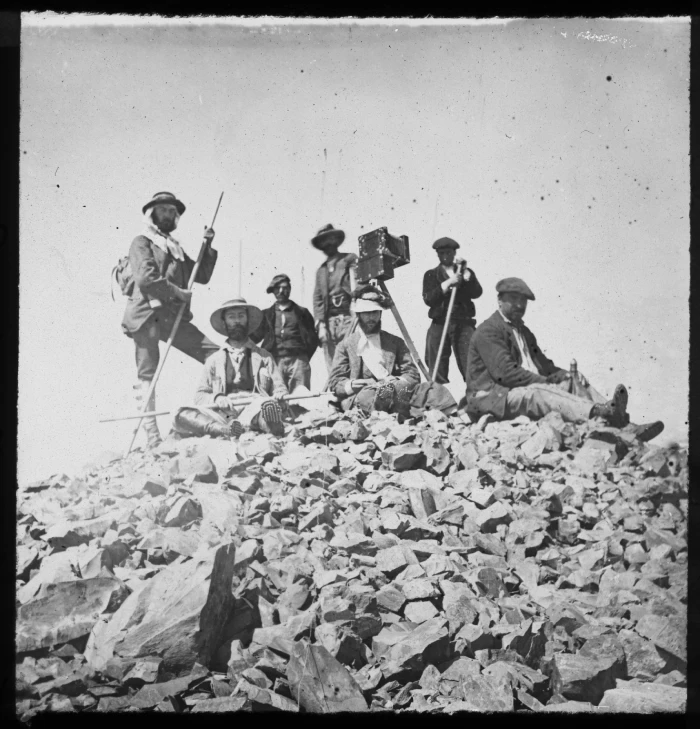

La photographie panoramique qui accompagne son article pour la revue du Club Alpin est une des meilleures sources dont on dispose pour documenter l’état du glacier de la Maladeta en 1876. On y voit nettement que le front est déjà en retrait par rapport aux moraines terminales, et moins épais. Le recul historique du glacier a commencé sous les yeux de Trutat et aujourd’hui il n’en reste plus que des vestiges.

Les photographies de Trutat, mémoire des glaciers pyrénéens

Parallèlement aux missions dans le massif de la Maladetta, Trutat et ses compagnons vont multiplier dans les années 1870 les excursions, relevés et photographies dans les glaciers du Luchonnais, ce qu’il appelle le « massif d’Oô », qu’il considère comme l’un des trois plus grands sites glaciaires des Pyrénées : « …les glaciers de Boum, de Maupas, des Graouès, des Crabioules, du Passage, du Portillon d’Oô, du Seilh de la Baque et des Gours Blancs; ils occupent environ 12 kil. de longueur et fournissent tous des eaux à la Garonne. Les crevasses y sont fort nombreuses ; les pentes de quelques-uns sont tellement fortes, qu’il est impossible de les gravir… ». Au cours des années, Trutat va effectuer des dizaines de photographies de ces glaciers, dont il constate le retrait en cours et dont il ne reste plus aujourd’hui que quelques vestiges épars (photo 4a-b-c Portillon et 5a-b Seilh de la Baque).

Plaque de verre négative au gélatino-bromure d’argent, format 9 x 12 cm Photographie d’un tirage positif ; (vers 1875-80). MHNT.Pha.912.C1B17.11 . © Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse et deux photographies du même paysage prise 09-1986 (présence de neige) / 09-2022 (uniquement des traces de neige) par J.P. Métailié.

Plaque négative au gélatino-bromure d’argent, format 9 x 12 cm. Vers 1875-1880. MHNT.Pha.912.VB024.09.

© Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse

et photographie contemporaine prise par J.P. Métailié, 09-2022.

La fonte des glaciers du Luchonnais a été très rapide au XXe siècle. La masse glaciaire, que Trutat décrivait comme pratiquement continue sur une douzaine de kilomètres et très abrupte est aujourd’hui réduite à des lambeaux et quelques glaciers rocheux.

Sur les traces des anciens glaciers pyrénéens

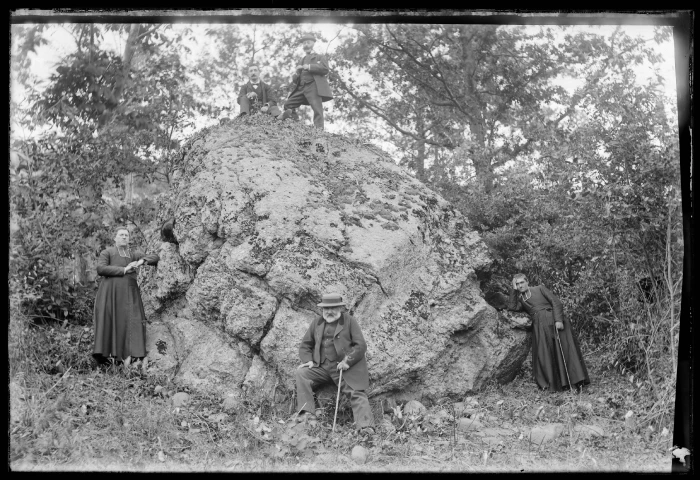

Plaque négative au gélatino bromure d’argent, format 15×22 cm…Inscription manuscrite par Eugène Trutat sur l’enveloppe :.. » Tibiran : bloc erratique..M. et ses deux curés. » MHNT.PHa.1521.T.018.

© Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse.

Trutat et Gourdon vont aussi se consacrer à la recherche des traces des glaciations anciennes, ce qui est appelé le « terrain erratique », c’est-à-dire les sédiments des terrasses fluvio-glaciaires et les blocs erratiques. On retrouve de nombreux clichés et articles de cette période concernant la vallée de la Garonne, le glaciaire du bassin de Lourdes, les vallées d’Aure et du Louron, le val d’Ariège, la vallée d’Ossau et le bassin d’Arudy… Mais le secteur où les travaux de terrain ont été les plus détaillés est celui du Luchonnais. Pour comprendre les phases de la glaciation dans la vallée du Larboust (le glacier d’Oô), Trutat et Gourdon entreprennent un inventaire systématique : 2991 blocs sont inventoriés, dont 376 sont localisés, numérotés et pour partie photographiés. Les plus gros de ces blocs atteignent 360 et 480 m3. Ils déduisent de la position des blocs qu’il y a eu au moins deux phases de retrait du glacier : « La répartition primitive de ces blocs paraît avoir été assez régulière ; en un point cependant, que nous avons appelé Promontoire d’Oô, une accumulation considérable semble indiquer une longue station de l’extrémité du glacier ». Aujourd’hui, le site est connu comme « la moraine de Garin ».

Dans leur interprétation des blocs erratiques, comme des terrasses de la vallée de la Garonne qui sont connectées avec les moraines terminales du glacier, ils se positionnent dans une perspective gradualiste, de phases successives de retraits depuis une unique époque de glaciation ayant concerné toute l’Europe. Trutat connaît visiblement les travaux en cours sur les Alpes et les débats entre les géologues, mais on n’est pas encore arrivé à la conceptualisation d’un Pléistocène à glaciations successives. Il peut cependant affirmer : « Ainsi donc, fleuve immense, glaciers considérables : voilà deux conséquences qui découlent d’une façon aussi rationnelle que plausible de l’étude des faits observés, d’une part dans la plaine et de l’autre dans la montagne. Mais un fait intéressant entraîne encore une nouvelle conséquence, et nous pouvons ajouter que la présence du Renne et du Mammouth, dans les dépôts des terrasses, apporte un argument de plus à l’existence d’une période glaciaire ; enfin, la présence d’outils en pierre éclatée, recueillis avec les ossements de ces animaux à l’Infernet par M. Noulet, permet aujourd’hui d’affirmer que l’homme primitif a vu nos grands glaciers Pyrénéens, et qu’il a assisté à leur disparition. »

Trutat ne va pas persévérer dans ses travaux des années 1870 ; il est accaparé d’une part par l’alourdissement de ses tâches au Muséum, dont il va devenir directeur en 1890, mais aussi par ce que Cartailhac, dans son hommage posthume à Trutat en 1911, appelait « sa tyrannique maîtresse », la photographie… Ce sont d’autres naturalistes et géographes pyrénéistes qui vont approfondir les méthodes et les résultats dans les décennies suivantes : Franz Schrader qui cartographia les montagnes et glaciers des Pyrénées centrales, Emile Belloc « l’homme des lacs pyrénéens », l’Abbé Gaurier, qui va étudier presque tous les lacs et glaciers des Pyrénées… (cf. bibliographie « pour en savoir plus »)

150 ans après, qu’est-ce que les photos de Trutat apportent pour la compréhension de l’évolution des paysages ?

La curiosité éclectique de Trutat et sa pratique photographique systématique offrent une vision élargie de ses terrains d’action, qui sont souvent à l’écart de ce qui intéressait les touristes photographes ou les éditeurs de cartes postales. Le cas des « blocs erratiques » offre un exemple de que l’on peut retirer d’une répétition photographique dans les pas de Trutat. Dans un article pour l’Annuaire du CAF en 1877, Trutat insiste sur le fait que le relevé des blocs du Larboust « était devenu indispensable, et il était urgent de le faire, car dans ces dernières années des défrichements incessants ont fait disparaître un grand nombre de ces blocs ; et il est à craindre que d’ici à peu de temps tous ceux du bas de la vallée ne soient détruits par les habitants ». (p 451) D’une certaine façon, en voulant en documenter les traces patrimoniales du glacier, Trutat et Gourdon vont nous offrir des images d’une vallée agropastorale au maximum du peuplement à la fin du XIXe siècle. Suivons-les sur la trace de quelques blocs…

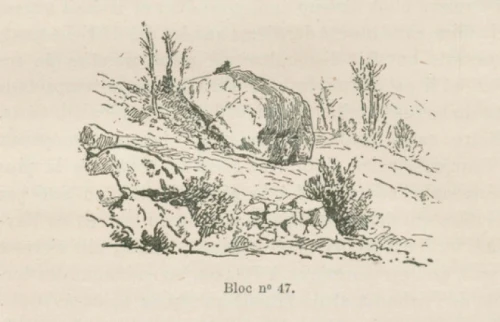

« Le bloc le plus volumineux qui existe encore porte le n° 47 ; il est situé au-dessous de la chapelle de San-Tritous (…) Ce bloc mesure 480 mètre cubes. » (Trutat).

Ce bloc n’a pas bougé, ni été détruit, mais le retrouver n’est pas évident. Il se voyait de loin au XIXe siècle, au milieu de terrasses de cultures et de pâturages, sur un versant sud propice aux céréales et à la pomme de terre. Aujourd’hui, il est occulté par l’enfrichement, les frênes soigneusement émondés au XIXe siècle ayant transformé le versant en une friche arborée dense et broussailleuse. C’est la situation générale de la soulane d’Oô, mosaïque de petites parcelles terrassées sur une pente forte, qui étaient travaillées à la houe, ou à l’araire.

Illustration : Annuaire du club Alpin Français, 1877.

Plaque de verre négative stéréoscopique au collodion albuminé, format 12 x 20 cm. MHNT.Pha.1220.12.45.

© Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse.

Photographie contemporaine :

J.P. Métailié, 04-2024.

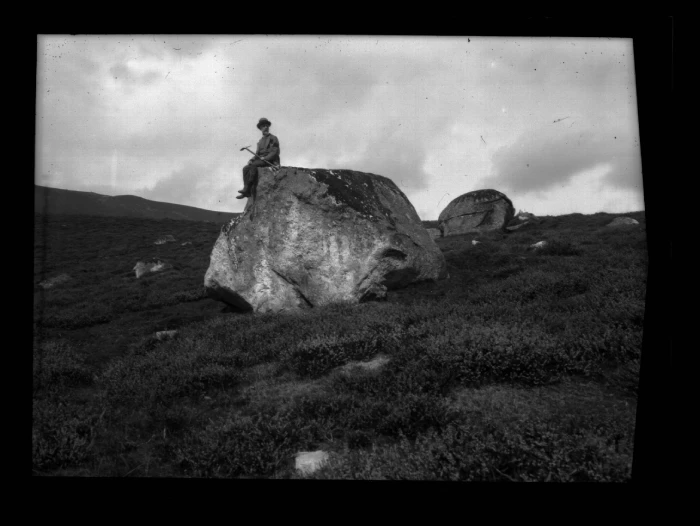

Maurice Gourdon est assis sur le bloc. La lande à bruyère Callune, pâturée par des troupeaux de brebis, est dense mais basse, abroutie. Montagne d’Espiau, bloc erratique avec Gourdon. Vers 1880 MHNT.Pha.912.L153 : plaque de verre négative au gélatino-bromure d’argent, format 9 x 12 cm.

© Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse.

Crédit : J.P. Métailié.

Crédit : J.P. Métailié.

Ces quelques séries de photographies répétées représentent des exemples de ce que permettent les images issues du quadrillage méticuleux effectué par Trutat et Gourdon pour leur inventaire des blocs. Sur les glaciations, cet inventaire ne nous apprend rien, bien évidemment, un siècle de développement de la géomorphologie est passé par là. Par contre, les photos des blocs dans leur environnement permettent aujourd’hui d’avoir la base d’un véritable observatoire photographique des évolutions paysagères sur l’ensemble d’un territoire comme le Larboust, au ras du sol, en complément de la vision offerte par les outils contemporains (photographies aériennes, télédétection). Nous sommes confrontés aujourd’hui à un contexte de changements environnementaux pouvant être rapides, mais Trutat lui-même, en son temps, trouvait que la montagne changeait vite.

Note

- Ce sont les Alpes et le Jura qui ont été le terrain privilégié de cette élaboration scientifique ; ailleurs en France les premiers travaux sont beaucoup plus tardifs et bien moins nombreux. Il faut attendre 1867 pour que soit publiée la première étude sur le glaciaire dans une vallée des Pyrénées, celle du Gave de Pau (Martins, Collomb. Essai sur l’ancien glacier de la vallée d’Argelès) ; et en 1870, le Dr Jeanbernat publie une petite notice sur le glacier de la Garonne et de la Pique. A cette époque, tout reste à faire dans les Pyrénées.

Ouvrages cités

- AGASSIZ (Louis). 1840. Etudes sur les glaciers. Neuchâtel 335 p + annexes

- JEANBERNAT (Dr.) 1870. Sur la période glaciaire dans les vallées de la Garonne et de la Pique. Bull. Soc. Hist Nat. Toulouse, IV, 112

- MARTINS (Charles), COLLOMB (Edouard), 1867. Essai sur l’ancien glacier de la vallée d’Argelès. Mémoires de l’Académie des sciences de Montpellier, T. VII, P 47

- TRUTAT (Eugène), 1874. Essai sur les Pyrénées. Bull. Soc. Hist Nat. Toulouse, VIII, pp 369-411

- TRUTAT (Eugène), 1875. Les Glaciers de la Maladetta et le Pic des Posets. Annuaire du Club Alpin Français, 2e année. Hachette, 1876, pp 440-464. Toulouse, 1876 impr. P. Privat, 41p.

- TRUTAT (Eugène), 1876. Le massif de la Maladetta et la station de la Dent de la Maladetta, avec une carte-vue, trois gravures et une planche lithographiée. Annuaire du Club Alpin Français, 3e année. Hachette, 1877, pp 480-486. Bull. Soc. Hist Nat. Toulouse. XI, 51

- TRUTAT (Eugène), 1877. Les moraines de l’Arboust ancien glacier d’Oô. Annuaire du Club Alpin Français, 4e année. Hachette, 1878, pp 449-461. Bull. Soc. Hist Nat. Toulouse, Toulouse : Typ. de Bonnal et Gibrac, T. VIII, n°11, p.256.

- TRUTAT (Eugène) et GOURDON (Maurice), 1878. Catalogue des blocs erratiques de la vallée de l’Arboust, ancien glacier d’Oô. Bull. Soc. Hist Nat. Toulouse, VIII Toulouse : Typ. de Bonnal et Gibrac, pp 188-213

Pour en savoir plus

- Anciens pyrénéistes et géographes glaciologues :

- BELLOC (Emile), 1894. Recherches et explorations orographiques et lacustres dans les Pyrénées centrales. Annuaire du Club Alpin Français, 21e année, Hachette, 1895, pp 424-468 (Gallica)

- BRUNET (Roger). (1955). La régression des glaciers au Celh de la Baque (Pyrénées garonnaises). Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest. Sud-Ouest Européen, 26(1), 70-71. https://www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1955_num_26_1_1402

- GAURIER (Ludovic). 1912. Observations glaciaires dans les Pyrénées (I). Collections de glaciologie, 3(1), 115-166. https://www.persee.fr/doc/etgla_0983-6500_1912_num_3_1_853

- GAURIER, (Ludovic). 1933. Étude des glaciers pyrénéens (II). Collections de glaciologie, 7(1), 98-120. https://www.persee.fr/doc/etgla_0983-6500_1933_num_7_1_898

- SCHRADER (Franz), 1894. Sur l’étendue des glaciers des Pyrénées. Annuaire du Club Alpin Français, 21e année, Hachette, 1895, pp 403-423 (Gallica)

- Publications récentes :

- DURANTHON (Francis) et al. 2011. Eugène Trutat, savant et photographe. Editions du Muséum de Toulouse. 248p.

- MORA, J., ARENILLAS, M., COBOS, G., & NAVARRO, J. (2006). Evolution récente des glaciers des Pyrénées espagnoles. La Houille Blanche, 92(3), 65-70. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1051/

- PRADAL (Lia), 2025. Chambre noire, Archive blanche, Editions Païen,

- RENÉ (Pierre). 2013. Glaciers des Pyrénées : Le réchauffement climatique en images. 192p. (mais c’est épuisé !)

- RENÉ (Pierre). (2011). Régression des glaciers pyrénéens et transformation du paysage depuis le Petit Âge glaciaire. Sud-Ouest Européen. Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, (32), 5-19. https://journals.openedition.org/soe/639

Photo d’en tête : La caravane arrive à la crête du cirque du Pic de Boum ; à noter : il y a une femme qui fait partie de la cordée, avec un petit chien…

Recadrage en fomrat paysage de la plaque négative au gélatino-bromure d’argent, format 8×9 cm… Inscription manuscrite par Eugène Trutat sur l’enveloppe :.. « Luchon : sur le glacier du Boum..13 Sept. 1900..Bellieni..Henri ». MHNT_Pha_89_L_092.

© Fonds Eugène Trutat, Muséum de Toulouse.