Les nouvelles espèces de mammifères fossiles découvertes à Montréal-du-Gers

Modifié le :

Article rédigé par

FRANCIS DURANTHON, Paléontologue et directeur du Muséum de Toulouse de 2011 à avril 2025Depuis plus d’un quart de siècle, les équipes du Muséum de Toulouse fouillent un gisement fossilifère découvert dans le Gers. De nombreuses espèces fauniques jusqu’alors inconnues de la science y ont été découvertes.

La découverte du gisement paléontologique

La découverte de fossiles relève soit du hasard, soit de prospections systématiques, menées tant par des professionnels que par des amateurs. Celle du site de Montréal relève du pur hasard. En février 1987, M. Bézerra, maire de Montréal et exploitant d’une carrière de calcaire, inspecte le front de taille après l’abattage par explosif d’un pan de roche.

Au milieu de l’enchevêtrement des blocs, quelque chose l’intrigue à la surface d’une couche d’argile. C’est une dent de Prodeinotherium (un cousin éloigné de l’éléphant) dont l’émail, qui luit sous le soleil matinal, a attiré son attention. Très vite, il remarque d’autres restes tout autour. Il montre cette dent à Mme Paulette Aragon-Launet, l’archéologue qui fouille alors sur la commune la villa gallo-romaine de Séviac. « C’est beaucoup trop vieux pour moi » lui dit-elle. Mais elle avertit alors l’abbé Crouzel, directeur de recherche au CNRS à l’Institut Catholique de Toulouse, très connu par les chercheurs depuis sa thèse magistrale sur les dépôts miocènes (24 à 5 millions d’années) du bassin d’Aquitaine, qui relaye lui-même l’information au Muséum de Toulouse. Après un premier examen dans les jours qui suivent la découverte, il est décidé de lancer un sondage dès l’été suivant. Devant la richesse évidente du site, une fouille importante se développe au fil des ans. La Ville de Toulouse achète le terrain en 1998 et en confie la gestion au Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse qui lui consacre également une vitrine dans ses espaces d’exposition.

Un gisement âgé de 17 millions d’années

Le gisement se situe en rive droite de l’Auzoue, à quelques kilomètres au sud-est du village, en bordure de la route qui conduit à Gondrin. D’après les spécialistes, il date de 17 millions d’années, en plein milieu du Miocène. La grande richesse de sa faune – 90 espèces y ont été recensées – l’inscrit dans la liste des grands gisements européens. Au fil des fouilles, des milliers de restes ont été récoltés qui sont aujourd’hui conservés dans les collections du Muséum de Toulouse.

La composition de la faune

Les 90 espèces de vertébrés qui ont été découvertes sont particulièrement variées et on y retrouve différents groupes.

Du côté des gros mammifères, les plus abondants de tous sont les rhinocéros avec au moins 70 individus découverts, appartenant à 5 espèces différentes.

Autre groupe bien représenté, les proboscidiens (animaux du groupe des éléphants), avec notamment une quinzaine de dinothères, ce qui en fait le plus ancien troupeau connu en Europe.

Les cervidés sont également très bien représentés, tout comme les suidés (famille du cochon) et les bovidés. Particulièrement nombreux, les petits mammifères sont connus par des lagomorphes (proches des Pikas), des cricétidés (famille du hamster), des gliridés (famille du loir), des écureuils terrestres, arboricoles et volants et un groupe disparu, les Eomyidés.

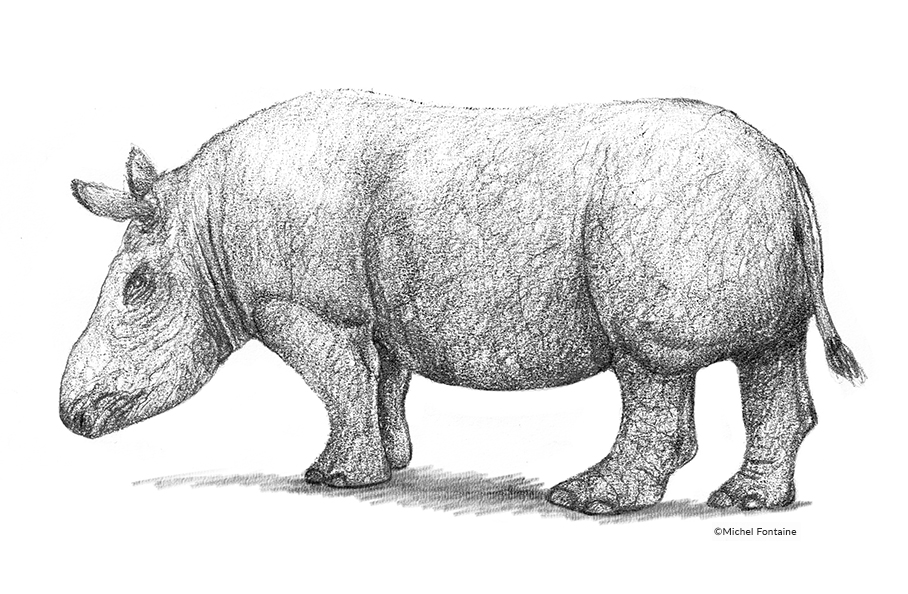

D’autre groupes de vertébrés y sont également présents comme les amphibiens (grenouilles, crapauds et salamandres), les tortues, les crocodiles, les serpents (avec notamment le plus vieux python connu en Europe), les lézards et les geckos. On y retrouve également 8 espèces d’oiseaux, des restes de poissons et des mollusques gastéropodes.

Quelles sont les nouvelles espèces paléontologiques découvertes ?

Au cours des investigations des paléontologues, cinq espèces nouvelles ont été découvertes et décrites par les scientifiques.

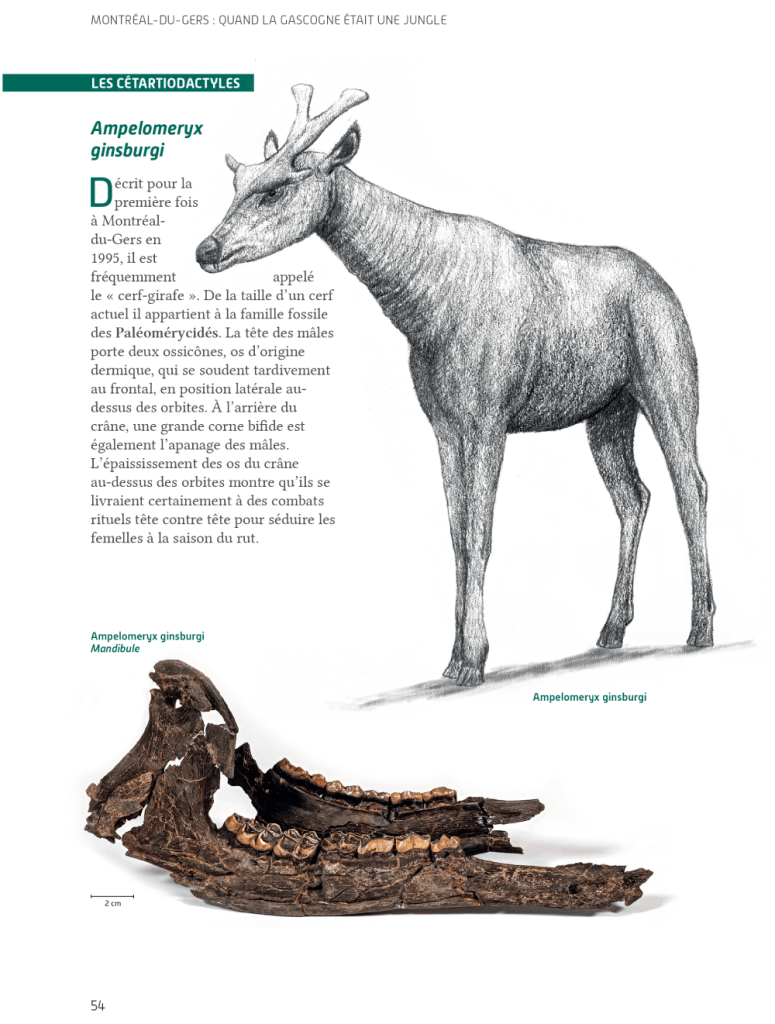

La première est Ampelomeryx ginsburgi décrit en 1995 par F. Duranthon, S. Moya Sola et M. Kolher. Fréquemment appelé cerf-girafe, cet animal est de la taille d’un cerf actuel et appartient à la famille fossile des Paléomérycidés. La tête des mâles porte deux ossicônes, os d’origine dermique qui se soudent tardivement au frontal, en position latérale au-dessus des orbites. À l’arrière du crâne, une grande corne bifide est également l’apanage des mâles. L’épaississement des os du crâne au-dessus des orbites montre qu’ils se livraient certainement à des combats rituels tête contre tête pour séduire les femelles à la saison du rut. Cette nouvelle espèce a également été découverte en Espagne.

Comment nommer ces nouvelles espèces ?

Cela repose sur un examen et une analyse minutieuse de tous les caractères anatomiques. Il faut comparer la découverte avec tout ce qui a pu être décrit ailleurs dans la littérature scientifique ce qui oblige les paléontologues à consulter les collections conservées dans les différents musées du monde entier pour être certains que c’est bien une espèce inconnue. Par la suite, les règles établies par la Commission internationale de nomenclature zoologique permettent de définir le nom scientifique de l’espèce nouvelle, en latin, en utilisant la nomenclature binominale, c’est-à-dire à deux noms : le nom de genre (avec une majuscule) et l’épithète spécifique (en minuscules). Une description détaillée de l’espèce est soumise à des pairs experts dans le domaine pour évaluation et validation. La nouvelle espèce est alors publiée dans des revues spécialisées et son nom est officiellement validé.

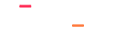

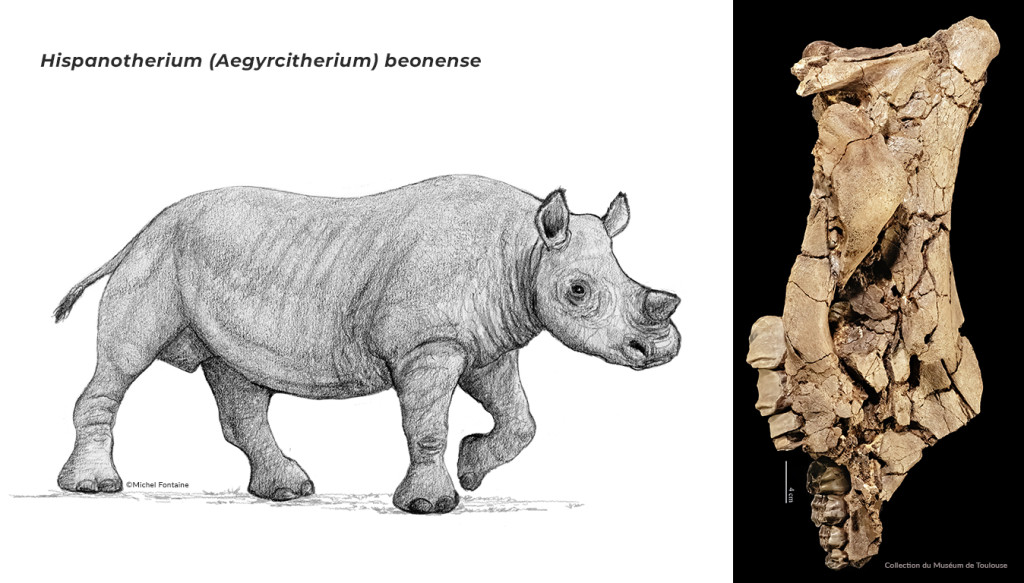

La seconde est Hispanotherium (Aegyrcitherium) beonense décrit par P.O. Antoine en 1997. Elle appartient à un groupe particulier de rhinocéros, les élasmothères, qui se nourrissent de graminées, des plantes siliceuses très abrasives. Ces animaux possèdent une structure biologique particulière très dure, le cément, qui remplit les molaires pour ralentir l’usure mécanique de la couronne dentaire. Plus de 500 restes appartenant à au moins dix-huit individus ont permis de caractériser cette espèce qui mesurait jusqu’à 1,70 mètre au garrot. Cette forme assez primitive se nourrissait probablement d’herbacées et de feuilles d’arbres.

En 2006, deux publications relatent la découverte de deux espèces de suidés : Eurolistriodon tenarezensis, décrit par M. Orliac, a une taille un peu supérieure à celle de notre sanglier actuel. Cet animal présente des canines supérieures recourbées vers l’arrière. Bon coureur, il se nourrissait principalement de feuillage. Une espèce plus petite, Hyotherium lacaillei, est décrite par P.O. Antoine et F. Duranthon. C’est le plus ancien genre de suidés connu et probablement l’un des plus primitifs. Les os d’Hyotherium ont déjà une morphologie très similaire à ceux des porcs vivants, bien qu’ils soient beaucoup plus minces, ce qui suggère que le genre avait le pied plus léger. Les caractéristiques liées au comportement d’enracinement indiquent que Hyotherium était un enracineur plus efficace que d’autres espèces qui lui sont contemporaines, mais pas autant que les suidés actuels. Il présente une canine supérieure verticale.

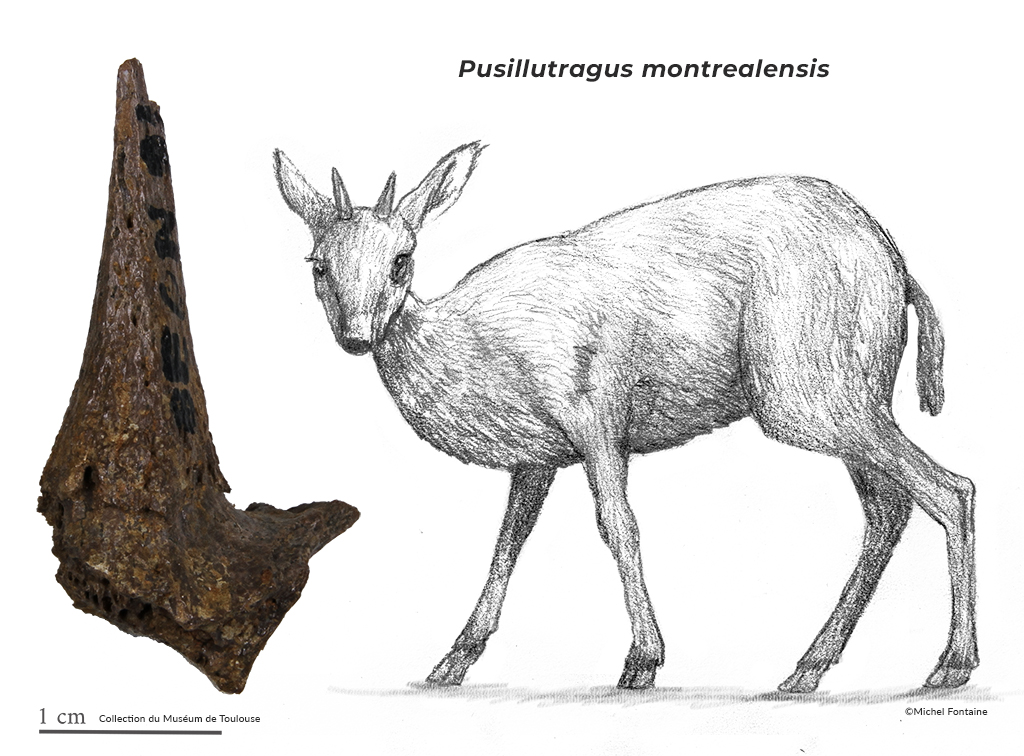

Enfin, en 2024, une cinquième espèce, celle d’un bovidé Pusillutragus montrealensis, est décrite par B. Mennecart, F. Duranthon et L. Costeur. Cette petite antilope est l’un des plus anciens bovidés connus au monde. Il arrive en Europe par migration depuis l’Asie dont il est certainement originaire. Cet animal de petite taille, une trentaine de centimètres au garrot, porte deux petites cornes pointues, implantées sur le dessus du crâne. Animal brouteur, il fréquentait les zones forestières.

Montréal du Gers est le plus important site paléontologique de cette époque découvert en France au XXème siècle. Il a rejoint la liste des grands gisements européens découverts avant lui dans le département du Gers comme Sansan, Estrepouy ou Simorre. Il a été aménagé en 2012 pour des visites qui sont assurées par l’office de tourisme local. C’est l’occasion pour les visiteurs de l’été d’y rencontrer les fouilleurs bénévoles et professionnels qui y traquent toujours de nouvelles espèces…

Bibliographie

- Antoine P.O., 1997 : Aegyrcitherium beonensis nov. gen. nov. sp., nouvel élasmothère (Mammalia, Rhinocerotidae) du gisement miocène (MN 4b) de Montréal-du-Gers (Gers, France). Position phylogénétique au sein des Elasmotheriini – N. Jb. Geol. Pal. Abh., 204 (1997), pp. 399-414

- Crouzel F., DuranthonF. et Ginsburg L, 1988 : Découverte d’un riche gisement à petits et grands mammifères d’âge orléanien dans le département du Gers (France). C.R. Acad. Sci. Paris, 307, Sér. II : 101-104.

- Duranthon F., Moya-Sola S., Astibia H. et Köhler M., 1995 : Ampelomeryx ginsburgi nov. gen. nov. sp. (Artiodactyla, Cervoidea) et la famille des Palaeomerycidae. C.R. Acad. Sci. Paris, 321, Sér. II a : 339-346.

- Orliac M. J., Antoine P.-O. & Duranthon F. 2006. — The Suoidea (Mammalia, Artiodactyla), exclusive of Listriodontinae, from the early Miocene of Béon 1 (Montréal-du-Gers, SW France, MN4). Geodiversitas 28 (4) : 685-718.

- Orliac M., Antoine P.O. et Duranthon F., 2007 : The Suoidea (Mammalia, Artiodactyla), exclusive of Listriodontinae, from the early Miocene of Béon 1 (Montréal-duGers, SW France, MN4). Geodiversitas, 28, (4): 685-718.

- Bastien Mennecart, Francis Duranthon, Loïc Costeur, 3D models related to the publication: Systematic contribution of the auditory region to the knowledge of the oldest European Bovidae (Mammalia, Ruminantia), MorphoMuseuM, 10.18563/journal.m3.242, 10, 4, (e242), (2024).

- Mennecart, B., Duranthon, F. & Costeur, L., 2024 Systematic contribution of the auditory region to the knowledge of the oldest European Bovidae (Mammalia, Ruminantia). Journal of Anatomy, 00, 1–18.

Available from: https://doi.org/10.1111/joa.14132

Quand la Gascogne était une jungle

Saviez-vous que le Muséum de Toulouse est aussi le gestionnaire d’un site de fouille paléontologique ? Montréal-du-Gers a marqué l’histoire de la paléontologie par le foisonnement de ses fossiles datant du Miocène. Cet ouvrage vous invite à découvrir le site et les précieuses découvertes qui y ont été réalisées. À quoi ressemblait la Gascogne il y a des millions d’années ? Quels animaux peuplaient cette région ? C’est un instantané du paysage gascon, tel qu’il se déployait entre 23 et 7 millions d’années avant notre ère, qu’offre ce livre accessible et richement illustré.

Crédit image d’en tête : Muséum de Toulouse