Un bambou tatoué, l’héritage contemporain d’un patrimoine ancien en Polynésie française

Modifié le :

Article rédigé par

PAULINE GIL, Étudiante en Master 2 Expertise Ethnologique en patrimoine immatériel à l’université Toulouse 2 Jean Jaurès

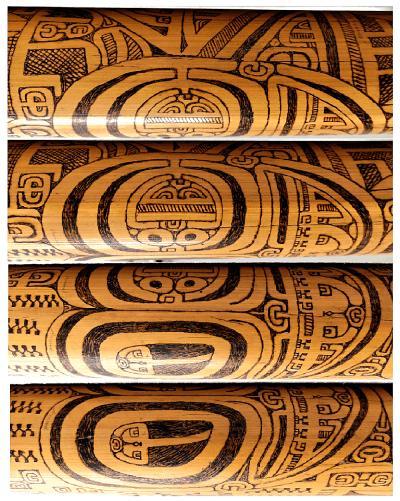

Chaque pièce conservée par les musées n’est pas seulement un témoignage matériel d’une culture : elle porte en elle de multiples histoires et savoirs. Certains sont perceptibles, d’autres beaucoup moins accessibles si l’on ne dispose pas des codes pour les comprendre. D’autres encore peuvent être perdus pour un temps ou irrémédiablement. Mais l’histoire d’une pièce ne s’arrête pas à son entrée au musée, elle se poursuit et l’objet peut redevenir une source d’inspiration, de revitalisation de savoir-faire pour la communauté d’origine comme d’émerveillement pour tous. Nous vous proposons de découvrir le parcours d’un bambou gravé conservé par le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse (MHNT). L’histoire de ce bambou gravé peut paraître commune à d’autres objets présents dans les réserves du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse (MHNT). Or, quand on prend le temps de suivre son parcours ainsi que sa signification, il n’en est rien.

Voyage et histoire d’un bambou gravé

Collecté en 1838 à Taiohae aux Îles Marquises par Gaston de Roquemaurel, lors de l’expédition de Jules Dumont d’Urville1, ce bambou est arrivé en France au MHNT2. Nous savons aujourd’hui que la collecte d’objets provenant des différentes cultures rencontrées faisait partie des objectifs des expéditions d’exploration, comme celle de spécimens de faune et de flore. Ce bambou ne fait pas exception et fut gravé dans ce but. En effet, nombreux sont ces bambous gravés de tatouages qui ont été vendus aux Européens de passage lors de cette période aux Îles Marquises.

CC BY-SA 4.0 Pauline Gil.

Toutefois la fonction d’origine et la création de ce bambou n’étaient pas de devenir un objet destiné à être vendu et admiré par les Européens. Durant tout le XIXe siècle, explorateurs et missionnaires décrivent la pratique du tatouage en mentionnant précisément les techniques utilisées. Il faut comprendre que ces écrits et ces sources qui nous parlent aujourd’hui sont limitées et fragmentaires. Comme le mentionne Sébastien Galliot, « elles [les sources] sont toujours accompagnées de jugements de valeur quant à l’apparence et aux mœurs des autochtones » (Galliot, 2019). Cependant, il s’agit des seules sources dont nous disposons à ce jour sur ces différents objets.

Usage des bambous tatoués

Ces bambous, autrefois pyrogravés, étaient creux et anciennement utilisés par les tatoueurs polynésiens (appelés tuhunaou tuhuka) afin d’y contenir tous les outils nécessaires à la réalisation des tatouages traditionnels. Tuhuna signifie que le tatoueur est un homme qui a acquis et possède de grandes connaissances et un savoir-faire important concernant l’art du tatouage. Il était considéré comme de même rang social qu’un prêtre car il faisait des offrandes en début et fin de séance. C’était aussi le tuhuna qui prononçait la parole tapu (qui a un caractère inviolable et sacré) pour lui et ses patients. Les insignes du maître tatoueur étaient généralement la coiffe sacrée en tapa (étoffe végétale d’écorce) et une foliole de cocotier.

Quant aux différents outils utilisés et rangés dans les bambous gravés, il s’agissait de peignes coudés, de lames en os la plupart du temps placées à la transversale, nommées taà patutiki signifiant « pointe, épine » ainsi que les substances colorantes utilisées pour graver les motifs dans la peau. Ces essences pouvaient être issues de coquilles de noix de coco brûlées puis réduites en poudre ou bien de la suie de noix de bancoul appelée ‘ama. Elles étaient mélangées avec de l’eau, de la graisse ou de l’huile de noix de coco afin de faciliter l’imprégnation du pigment dans la peau.

Expressions traditionnelle et personnelle du tatoueur

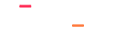

Néanmoins, ces bambous ne servaient pas seulement à contenir les outils utilisés par les maîtres tatoueurs, ils étaient aussi l’expression de leur art, leur savoir-faire ainsi que les témoins des prouesses nécessaires pour réaliser certains tatouages et de leur mémoire. Comme l’illustre avec netteté le bambou gravé de Toulouse, ces dessins constituent une représentation de ce que l’on appelle le matatiki ou l’art graphique marquisien.

Le bambou gravé présentait donc la transposition des motifs de tatouages. Chaque symbole était lu et compris par tous les membres du clan ou de la chefferie. Il avait aussi un rôle apotropaïque, c’est-à-dire qu’il servait à conjurer le mauvais sort. La particularité du bambou de Toulouse est que le commandant Gaston de Roquemaurel a tracé les endroits où ces motifs étaient tatoués sur le corps des Marquisiens (Begouën, 1928).

Ces motifs sont l’héritage de l’iconographie traditionnelle mais ils sont aussi dépendants de chaque tatoueur, chacun prenant le soin de graver sa propre histoire. Les tatouages ont un esthétisme propre à un tahuna, une vallée ou même une île. Ce sont généralement des motifs représentant des thèmes comme les animaux et les plantes, des figures anthropomorphiques (souvent le corps déstructuré de Tiki, divinité principale de la Polynésie française) ou encore des dessins géométriques [Bambou gravé, motifs marins (pêcheurs attrapant des poissons avec un filet, en dessous des tortues)- N° inventaire : MNC 2009.10.1, Musée de Nouvelle-Calédonie, 2009, ETH-AC-MA-7-f, photo : Dell’Erba Eric.] . Le tatouage s’accordait ainsi avec d’autres ornements comme des coiffures, des vêtements ou encore des objets de parures qui définissaient le statut social de la personne tatouée.

Ainsi, tout comme le tatouage encre/ancre dans la peau l’identité, la place et le rôle dans la société du tatoué, le bambou était lui aussi un objet sacré. Grâce à lui, le tuhuna pouvait présenter des tracés originaux tout en restant dans le cadre traditionnel. Il tenait le rôle d’enseigne pour le tatoueur mais aussi de commémoration de la séance et une volonté de transmettre la connaissance des motifs de tatouage.

La pratique bousculée par les missionnaires chrétiens du xixe

Nous avons mentionné que ce bambou était un objet destiné à être admiré par les Européens. En effet, à partir du milieu du XIXe siècle, la pratique du tatouage est peu à peu mise à mal par les missionnaires chrétiens. Au fur et à mesure du temps, on abandonne ces pratiques jusqu’à ce qu’elles soient totalement condamnées. Les tatoueurs étaient de moins en moins nombreux et seuls les marins européens se faisaient tatouer (Gilbert, 2007; Martin, 2016). Les objets et les bambous ont continué d’être produits mais seulement dans un but lucratif, afin que les marins montrent au retour de leur voyage une part de la culture marquisienne.

Bien loin de l’origine sacrée qu’on lui accordait durant la période où le tatouage était encore une pratique répandue et importante, la transmission des connaissances et des savoirs s’inverse au milieu du XIXe siècle. De bambou gravé de motifs de tatouages représentant la mémoire et les techniques des maîtres tatoueurs, il devient un objet de transmission culturelle, laissant de côté sa valeur sacrée et tapu.

C’était sans compter sur la revalorisation de l’univers culturel marquisien qui s’est produit dans les années 1970 et 1980. Sous l’impulsion des jeunes générations, l’envie de retrouver les savoirs perdus liés à l’univers du tatouage s’est peu à peu diffusée à l’échelle pan-polynésienne.

La résurgence de la culture du tatouage

Dans les années 1970 et 1980, le renouveau identitaire qui avait déjà commencé à prendre une part importante dans les sociétés pan-polynésiennes3, voit son rayonnement grandir. En effet, on assiste à une réelle volonté de retrouver les pratiques ancestrales, comme les langues vernaculaires, les chants sacrés ou tapu, mais aussi les danses traditionnelles et évidemment les techniques du tatouage. On retrouve donc l’art du patutiki (« tatouage » en marquisien), mais, comme nous l’avons mentionné, seuls restent les écrits du XIXe et XX e siècles et les traditions orales sont malheureusement perdues.

Les savoirs et les connaissances sont alors réinventés à partir des sources des voyageurs comme Karl von den Steinen, ethnologue et explorateur allemand qui fit partie d’une expédition dans les Îles Marquises de 1897 à 1898. À son retour, il rapporte lui aussi de nombreux objets mais surtout d’abondantes connaissances détaillées sur la culture marquisienne. Son ouvrage, Les Marquisiens et leur art, est une véritable mine d’informations concernant la pratique du tatouage.

CC by-sa Pauline GIL, 2024.

Les écrits de Karl von den Steinen contribuent en partie à cette réaffirmation culturelle mais pas seulement. En 2005, un tahitien nommé Tavana Salmon décide d’inviter un tatoueur originaire des îles Samoa pour organiser des sessions d’apprentissage du tatouage traditionnel à Papeete. En effet, les îles Samoa ont continué cette pratique bien après son abandon total aux îles Marquises. Ainsi, leurs connaissances et le savoir-faire du tatouage ont continué à se transmettre de génération en génération. C’est une reprise progressive du tatouage que l’on voit peu à peu se réinstaller en Polynésie. Regroupant ces connaissances, écrits d’explorateurs et le savoir-faire samoan, le tatouage polynésien est un subtil mélange entre la technique provenant des Îles Samoa et les motifs marquisiens.

On voit se mettre en place des regroupements de tatoueurs et de tatoueuses dans des associations en collaboration avec le gouvernement de la Polynésie française afin de pouvoir centraliser et échanger autour de cette pratique. La présence des tatoueuses lors de ces événements fait partie intégrante de ce renouvellement culturel car, anciennement, les femmes n’avaient pas accès à cette pratique.

On organise des festivals culturels comme le festival Heiva qui se produit chaque année depuis 1881 durant le mois de juillet. Au cours de la période coloniale, ces célébrations ont failli tomber dans l’oubli à cause de l’interdiction de nombreuses pratiques locales. En 1985, le terme « Heiva » remplace l’ancien nom donné au festival, « Tiurai », un an après l’obtention du statut d’autonomie en 1984. Ce changement est symboliquement très fort car « on passe d’un nom à consonance anglais (july – tiurai) qui évoque le mois de juillet mais surtout le 14 juillet, la fête nationale française » à un nom polynésien (Devatine, 2004).

Aujourd’hui, le festival Heiva représente un renouveau culturel marqué et détient un rôle fédérateur en Polynésie française, notamment grâce à la mise en place en 2001 des Heiva Tumu Nui (« Heiva de la grande fondation » regroupant les archipels polynésiens). Il représente une réelle volonté de marquer l’identité polynésienne et d’unifier les archipels. Il s’agit d’un moment où la culture pan-polynésienne est mise à l’honneur. Chants, danses et danses guerrières (ote’a), jeux mais aussi tatouages y sont présents et célébrés avec un grand engouement de la part des populations.

Crédit : Camille Moine, Matareva

Crédit : Camille Moine, Matareva

Il est important de mentionner la publication de Te Patutiki en 2011 par Teiki Huukena. C’est un dictionnaire qui ancre la reconnaissance de l’art du tatouage mais aussi du matatiki. Le but de l’auteur est de protéger l’art du tatouage et les connaissances ancestrales. Ainsi, lorsqu’il apprend qu’un dossier se prépare à l’UNESCO pour faire rentrer le matatiki au Patrimoine Culturel Immatériel, Teiki dit qu’ « il nous donne un sentiment d’identité et d’appartenance, liant notre passé à notre avenir par l’intermédiaire du présent… Le patrimoine culturel immatériel a une importance tant sociale qu’économique. Il contribue à la cohésion sociale et aide les individus à éprouver un sentiment d’appartenance à une communauté et à la société dans son ensemble »4.

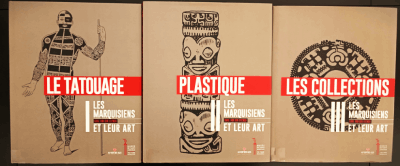

En effet, en 2019, la constitution d’un dossier concernant l’art marquisien voit le jour à la suite du documentaire « Patutiki » réalisé en 2019 par les deux réalisateurs Heretu Tetahiotupa et Christophe Cordier. En mars 2020, l’UNESCO émet un avis favorable à l’entrée de la fiche d’inventaire sur le matatiki au Patrimoine Culturel Immatériel. Le cinéaste Heretu Tetahiotupa dit que : « Chacun peut transmettre et véhiculer les symboles dans le respect de leur origine, de leur nom et de leur sens », en ce sens, la fiche très complète concernant les techniques, l’explication des savoirs-faires mais aussi l’histoire du matatiki rassemble cette volonté de transmission.

Le but est donc de protéger les savoirs sur l’art marquisien et son introduction au Patrimoine Culturel Immatériel lui donne un rayonnement plus large, au niveau local et à l’international. Cependant, certains se posent des questions sur la patrimonialisation de cet art. En effet, ne serait-ce pas la mise sous cloche d’une pratique extrêmement dynamique et interculturelle ? (Galliot, 2019) Cette question reste pour le moment en suspens.

Aujourd’hui, le peigne à tatouer est remplacé par le dermographe. Cependant, il existe encore des tatoueurs pratiquant la méthode traditionnelle, même si celle-ci n’est que peu présente en France. On redéfinit les cadres sociaux de la pratique en divisant les tatoueurs en deux groupes distincts : ceux s’appuyant sur les sources ethnographiques pour s’approcher de l’art des tupuna (signifiant « ancêtre ») et ceux qui donnent libre cours à leur créativité, s’inspirant de motifs anciens tout en s’adaptant aux envies d’une clientèle multiculturelle (Bagot et al., 2014). Ce qui est important aujourd’hui pour la jeune génération c’est d’affirmer son identité pan-polynésienne mais aussi de faire reconnaître cette culture à l’international.

La diffusion des savoirs, l’épilogue de cette histoire

L’histoire de ce bambou gravé de tatouage est donc une histoire de transmission. Transmission des savoirs et de la culture mais aussi d’un passé commun qui permet aujourd’hui à de nombreuses personnes de redéfinir leur identité. Au cours de l’histoire, cet objet est le témoin d’un changement dans les rapports de transmission. À la fois objet sacré et tapu, puis objet collecté et ramené en France, il retrouve depuis quelques années sa fonction sacrée pour les jeunes générations qui se réapproprient leur culture et leurs savoirs égarés. Certains bambous similaires conservés dans d’autres musées représentent alors à eux seul les témoins d’une revalorisation du matatiki par différentes initiatives collectives et l’importance d’une transmission large. Quant au bambou gravé conservé au MHNT, il attend patiemment son heure et sa mise en valeur au sein de ce renouveau culturel.

Notes

- Explorateur français, il participe à cette expédition sur l’Astrolabe de 1837 à 1840

- Avant d’arriver au MHNT en 1922, ce bambou a d’abord été donné à la ville en 1854 aux Augustins puis transféré en 1882 au « Nouveau musée d’art décoratif ancien et exotique »

- On retrouve le terme de « pan-polynésien » dans de nombreux ouvrages et études récentes concernant la Polynésie. Cela signifie que l’on englobe l’entièreté de la géographie mais aussi de la culture polynésienne, sans cependant renier la pluralité des cultures présentes en son sein

- https://hommesdepolynesie.com/art-culture/te-patutiki-vrai-nom-tatouage-marquisien/

Bibliographie

- Begouën Henri, 1928, « Deux bambous pyrogravés, modèles pour tatouage des Iles Marquises », Bulletin de la société d’histoire naturelle de Toulouse, tome LVII, 1928, pp. 223-232

- Charest Catherine, 2020, « Affirmation de soi et autodétermination : le tatouage en Polynésie française », in Gagné Natacha, À la reconquête de la souveraineté. Mouvements autochtones en Amérique latine et en Océanie, Les Presses de l’Université de Laval, Hermann, pp. 211-225

- Devatine Jean-Daniel, 2004, Le Heiva : un temps, un lieu d’affirmation de l’identité Ma’ohi, mémoire de maîtrise, Paris

- Dossier de presse – inscription du Matatiki au PCI

- Galliot Sébastien, 2019, Le tatouage samoan. Un rite polynésien dans l’histoire, Bibliothèque de l’Anthropologie, CNRS Editions, Paris, p. 447

- Gilbert Buti, 2007, « Images sur soi, images de soi. Tatouages, tatoués et tatoueurs dans la marine en France (fin XVIIIème-début XXème siècles », in Avec vue sur la mer, Actes du 132ème Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, « Images et imagerie », Arles, Editions du CHTS, Paris, pp. 55-65

- Martin Laurent, 2016, « Tatouages et tabous », in Sociétés et Représentations, vol. 2, n°42, Editions de la Sorbonne, Paris, pp. 201-203

- Ottino-Garanger Marie-Noëlle, 2006, « Tatouage et conception du corps aux Marquises, Polynésie Française », in Journal français de psychiatrie, vol. 1, n°24, pp. 13-16

- Ottino-Garanger Pierre et Marie-Noëlle, 1998, Te Patu Tiki, Le tatouage aux îles Marquises, CH. Gleizal Editeur, p. 234

- Anne & Julien, Galliot Sébastien, Bagot Pascal, 2014, Tatoueurs, tatoués, catalogue de l’exposition du Musée du Quai Branly à Paris du 6 mai 2014 au 18 octobre 2015, Actes Sud, Paris , p. 303

- Von den Steinen Karl, 2016 [1965], Les Marquisiens et leur art. Volume 1-2, le tatouage, Au vent des îles éditions Tahiti, p. 216

Webographie

- https://museenouvellecaledonie-collections.gouv.nc/fr/

- https://www.heiva.org/fr/accueil-heiva/

- https://www.culture.gouv.fr/media/medias-creation-rapide-ne-pas-supprimer/le-matatiki-art-graphique-marquisien.pdf

Photo d’en tête : Bambou gravé.

Collection du Muséum de Toulouse (ETH AC MA 7, acquisition le 20/02/1841, don du commandant Gaston de Roquemaurel, Îles Marquises).