Pangolins, de croyances en révélations

Modifié le :

Article rédigé le 16 juin 2023 par

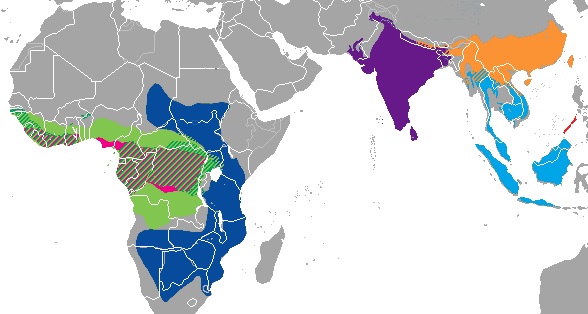

HENRI CAP, Docteur en éthologie, chargé des collections de zoologie, Muséum de ToulouseDésormais célèbre malgré lui, le pangolin n’en demeure pas moins mystérieux en Occident. Bien loin d’être représenté par une seule espèce asiatique, puisqu’il se rencontre aussi en Afrique et en Inde, il a été accusé à tort d’avoir transmis le virus SARS-CoV-2 aux êtres humains, mais ce coupable idéal a été depuis innocenté.

Son comportement ainsi que les croyances projetées sur cet animal l’ont conduit au bord de l’extinction. Il est temps de lever un coin du voile sur cet animal mystérieux.

CC-by-sa 4.0 Roger Culos, Muséum de Toulouse

Portrait de famille des pangolins

Les pangolins sont des mammifères qui se situent phylogénétiquement parlant entre les chauves-souris et les carnivores. Il existe 8 espèces actuelles également réparties en Afrique et en Asie, qui se nourrissent toutes de fourmis et de termites. Les pangolins constituent l’ordre des Pholidotes dont le nom provient du grec « pholidotos » qui veut dire écailleux. L’allure de pomme de pin des pangolins, ou d’artichaut retourné comme disait Pierre Desproges, est due à la présence sur toute la partie dorsale de leur corps d’écailles cornées triangulaires qui se chevauchent comme les écailles de poisson alors que leur partie ventrale est recouverte de poils. Ces écailles imbriquées permettent aux pangolins de se rouler en boule quand ils sont menacés, le mot pangolin provenant d’ailleurs du malais « pang-goling » qui signifie “celui qui s’enroule”.

Pangolins arboricoles ou terrestres bipèdes

CC BY-SA 4.0 Shukran888, via wikimedia

Dépourvus de dents, les pangolins ont un estomac muni de dents cornées qui réalisent la mastication des fourmis ou des termites, capturés à l’aide d’une longue langue gluante pouvant atteindre 40 cm de long. L’absorption de petits cailloux peut également aider à la digestion des insectes. Chez les espèces arboricoles comme le Pangolin malais ou javanais (Manis javanica), la queue est suffisamment étroite pour permettre à l’animal de s’enrouler autour d’une branche et à ses petits de s’y agripper. Les espèces terrestres comme le Pangolin de Temminck (Smutsia temminckii) ou le Pangolin géant (Smutsia gigantea) peuvent marcher et courir de façon bipède en s’appuyant sur leur queue, comme les kangourous, ce qui les fait ressembler à des petits lutins facétieux et émouvants. La bipédie est très rare chez les mammifères en dehors des humains et des autres grands singes qui peuvent marcher debout temporairement. Suivant les espèces, les femelles pangolins sont plus petites que les mâles et n’ont en général qu’un petit par portée (jusqu’à deux par an) qu’elles peuvent transporter sur leur dos accroché par la queue jusqu’à un certain âge.

La collection de pangolins du MHNT

Le jeune pangolin géant naturalisé qui a été présenté dans l’exposition temporaire “Magies Sorcelleries” en 2020-2021 a été acquis par achat en 1880 et provient du Gabon. Conservé dans la collection d’ostéologie, on retrouve rattaché à ce spécimen le crâne de la dépouille d’origine qui confirme bien qu’il s’agit d’un pangolin géant juvénile : les sutures des os du crâne sont partiellement fusionnées.

Crédit : Daniel Martin, Muséum de Toulouse

Crédit : Henri Cap, Muséum de Toulouse

Toutes les espèces de pangolins font l’objet d’un immense trafic illégal, car les pangolins constituent les espèces sauvages parmi les plus exploitées au monde avec 100 000 individus abattus chaque année, pour leur viande et aussi essentiellement en raison des propriétés curatives supposées de leurs écailles, faites de kératine.

Le pangolin malais ou javanais (Manis javanica), représenté par un spécimen provenant du Vietnam et donné en 1905 par Auguste-Pierre de Cotte, s’avère être en danger critique d’extinction sur toute son aire de répartition, que ce soit au sud du Yunnan en Chine, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Malaisie et Bornéo, à Singapour, au Vietnam, ou en Indonésie.

Crédit : Frédéric Ripoll, Muséum de Toulouse

Crédit : Pierre Dalous, Muséum de Toulouse

Crédit : Henri Cap, Muséum de Toulouse

Il en va de même pour le pangolin de Chine ou pangolin à queue courte (Manis pentadactyla), dont le spécimen conservé au MHNT et monté par Eugène Trutat, provient d’Inde. Il a été acquis suite à un échange effectué avec Mr Doumerc de Moissac, en 1866.

Deux autres espèces sont également conservées, dont deux naturalisations de pangolins arboricoles à petites écailles (Phataginus tricuspis), et un pangolin à longue queue (Phataginus tetradactyla), collectés en 1942 dans la République démocratique du Congo, et donnés au MHNT en 2016 par Bernard Capelle.

Croyances autour des pangolins

En Afrique les espèces de pangolins terrestres comme le pangolin géant ou celui de Temminck ont une position particulière dans les différentes cultures : ils sont considérés comme les intermédiaires entre les poissons et les tétrapodes du fait de leurs écailles. Ils font l’objet de chasses rituelles, notamment en République démocratique du Congo, chez les Komos et considérés comme sacrés à l’Est du pays, où le sacrifice du pangolin a lieu lors de la circoncision des garçons. Il est même reconnu comme ayant inspiré aux humains l’idée de mettre un toit sur leur maison. Le pangolin à petite écaille (Phataginus tricuspis), est quant à lui considéré comme intermédiaire entre les humains et les esprits, alors que le pangolin à longue queue (Phataginus tetradactyla), est vendu dans les marchés de viande de brousse au Cameroun comme « Pangolin sorcier ». Ailleurs en Afrique, le fait d’apercevoir un pangolin est considéré comme étant de bon augure. Ses écailles ou différentes parties de son corps auraient des vertus magiques qui serviraient à fabriquer des amulettes ou des talismans protégeant contre les lions. Elles apporteraient la pluie, porteraient bonheur, ou permettraient de communiquer avec les chefs de tribus. En Asie, le pangolin d’Inde (Manis crassicaudata), continue d’être braconné pour sa viande et ses écailles malgré son statut d’espèce en danger. En Extrême Orient, le pangolin à queue courte (Manis pentadactyla) est censé éloigner les mauvais esprits des enfants. Ailleurs, ses écailles sont réputées pour augmenter la virilité et soigneraient les plaies. Enfin dans la culture européenne, il faut remonter à la mythologie romaine pour comprendre la signification du nom de genre Manis, qui vient du latin « manes » et renvoie aux fantômes et à l’esprit des morts. Un nom donné sans doute en référence aux mœurs nocturnes et secrètes du pangolin et à ses écailles peu communes.

Références

- « Order Pholidota, Family Manidae » : Philippe Gaubert (2009). In Wilson D.E & Mittermeier, R.A. eds (2009). Handbook of Mammals of the world. Vol. 1. Carnivores. Lynx edicions. Barcelona. p 82-105.

- The Phylogeny of Living and Extinct Pangolins (Mammalia, Pholidota) and Associated Taxa: A Morphology Based Analysis. Timothy J. Gaudin & Robert J. Emry & John R. Wible (2009). J Mammal Evol 16 :235–305 DOI 10.1007/s10914-009-9119-9

- Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak. Zhang, T., K.F. Wu & Z. Zhang. (2020). Current Biology, 30: 1346-1351.

- Covid-19 : de l’insouciance au questionnement sur l’origine de SARS-CoV-2. Henri Cap et Dominique Morello (2021). Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Toulouse 157, 2021, 9-59.

Photo d’en-tête : Pangolin géant juvénile, Manis gigantea, Gabon (1880), collections Muséum de Toulouse, MHNT PHOL.1.

Crédit : Daniel Martin, Muséum de Toulouse