Nos mondes perdus : la paléontologie à travers les yeux de Marion Montaigne

Modifié le :

Auteure : LOUANE PONÇOT,

étudiante en licence professionnelle Métiers du Livre, Documentation et Bibliothèques, Université Paul Valéry de Montpellier

Marion Montaigne

Illustratrice et scénariste de bandes dessinées depuis plus de 20 ans, Marion Montaigne s’est spécialisée dans la vulgarisation scientifique et humoristique.

Fascinée par le film Jurassic Park de Spielberg à l’adolescence, elle développe une véritable obsession pour les prédateurs géants et autres fossiles préhistoriques, donnant naissance en 2023 à Nos mondes perdus, publié aux éditions Dargaud.

Fruit d’un an et demi de recherches et de questionnements approfondis sur le sujet, ce roman graphique nous dévoile l’histoire fascinante des découvertes paléontologiques par le biais d’un subtil mélange de narration humoristique, de rigueur scientifique et d’illustrations fantasques.

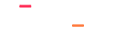

En écho à l’exposition de 10 planches de la BD Nos mondes perdus présentée à la Bibliothèque du Muséum de Toulouse [13 mai – 28 juin 2025], Louane Ponçot s’est aventurée à interviewer l’auteure sur sa méthode de travail et ses motivations. À travers cet entretien, Marion Montaigne partage avec humour certaines anecdotes, problématiques ou questionnements auxquels elle a été confrontée depuis la sortie de sa première BD : Tu mourras moins bête (Ankama éditions, 2011).

Vous vous êtes fait connaître grâce à vos BD de vulgarisation scientifique. Cela a-t-il été un choix évident pour vous ?

Non pas vraiment puisqu’au début je ne le voyais pas comme de la vulgarisation. Dans ma démarche, je m’intéresse d’abord à un sujet et ensuite je l’impose aux autres. C’était simplement au départ une discussion avec le lecteur, sans vraiment de rigueur scientifique. Cela m’intéressait beaucoup et surtout, je ne voulais pas m’orienter vers le côté autobiographique. Le projet s’est affiné lors de rencontres avec des chercheurs, au fil du temps.

Que ce soit pour votre série Tu mourras moins bête ou plus récemment Nos Mondes perdus, comment se déroule votre recherche documentaire ? Est-ce un travail que vous effectuez seule ou vous entourez-vous de différents spécialistes selon la thématique ?

Pour le blog, j’essaie de rechercher des articles pertinents et je rajoute toujours la bibliographie pour que les gens puissent me corriger si besoin. J’essaie de lire des choses validées en amont, je m’aide beaucoup de Google Books pour trouver de nouvelles sources et de livres que j’achète. Je regarde aussi certains vulgarisateurs de confiance comme Mary Roach, chroniqueuse et auteure américaine de livres de vulgarisation scientifique. Je suis alors sûre de ne pas être allée du côté du dark web [rires]. Il est intéressant de parler de comment les scientifiques font la science : là aussi on peut trouver des imposteurs, des techniques qui ne sont pas valides…

Et pour Thomas Pesquet, avez-vous fait une recherche encore plus approfondie ?

Celui-là, je l’ai vraiment fait avec Thomas Pesquet. Grâce à Internet, un astronaute peut lire un auteur de BD et un auteur de BD peut vraiment créer un personnage astronaute. Cela ouvre le champs des possibles. Thomas était déjà lecteur des Tu mourras moins bête, ce qui signifie qu’il arrive à me lire et que l’on va pouvoir interagir et plaisanter. Je pouvais aussi poser des questions aux entraîneurs français que je rencontrais sur place à Cologne ou à Toulouse… J’avais d’autres interlocuteurs que Thomas qui lui était sur d’autres missions et que je ne voulais pas déranger juste pour une histoire de hublots dans l’espace, par exemple.

Dans vos œuvres, l’humour a une place prépondérante. Est-ce pour vous un ingrédient essentiel aux ouvrages de vulgarisation scientifique, afin de réussir à capter l’attention du lecteur ?

Je me pose moi-même la question, avec le temps je m’autopsychanalyse. Il y a aussi une histoire personnelle car, dans ma famille, on utilise beaucoup l’humour pour communiquer. Petite, c’était ma marque de fabrique. Par exemple, à 10 ans, pour illustrer le fait que mon père bricolait très mal, je pouvais le représenter en train de découper le chien avec une cisaille. Ça faisait rire tout le monde, et ainsi je distillais une petite pointe d’ironie et une remarque du genre : « Papa tu es dangereux » !

Mais c’est surtout qu’avec le recul, en tant que lectrice, je n’aime pas quand l’auteur ne pense pas à moi. Je veux bien faire des efforts pour comprendre ce qu’il me raconte, à condition qu’il me tende la main. Quand je sens qu’il se flatte lui-même de sa connaissance, je déteste. Je suis très sensible à la violence symbolique que cela peut engendrer de se sentir exclu d’un groupe de connaisseurs alors que vous, vous ne savez pas. C’est pour cela que j’aime rencontrer des chercheurs qui se mettent à mon niveau.

J’ai aussi commencé par le blog et je voyais les pics de connexion qui correspondaient souvent au début ou à la fin de la journée. Je devais donc inciter le lecteur à me lire sur un sujet, comme un accélérateur de particules, il fallait donc réussir à lui tendre la main, à travers l’humour.

Dans la série Tu mourras moins bête, ce n’est plus vraiment votre voix qui nous instruit mais celle de votre avatar, le professeur Moustache. Comment est né ce personnage et que souhaitiez-vous apporter en le faisant apparaître dans vos œuvres ?

En fait, le Professeur Moustache c’est moi mais… avec une moustache. C’est un peu mon alter ego. Et on voit qu’il essaie de se mettre au niveau des chercheurs mais ne comprend rien, qu’il se moque du lecteur alors qu’il ne vaut pas mieux. C’est un peu ma posture : je vous raconte des choses, je vous traite de profane, alors que je ne sais pas mieux. Maintenant je l’admets.

Vous ne l’admettiez pas avant ?

Quelques fois, je fais des dessins sans les analyser. On m’avait demandé si les femmes avaient besoin de se masculiniser pour être prises au sérieux et ça m’avait vraiment questionnée. De toute façon, en dessin, les femmes doivent toujours avoir des attributs : ne pas être laides, avoir de longs cils ou un petit nœud rose… Le professeur Moustache est pour moi un personnage polymorphe, qui peut changer autant de forme que de sexe. Et c’est marrant car cela intéresse beaucoup plus les gens de savoir si c’est une femme ou un homme plutôt que la plausibilité qu’il puisse se transformer à un moment en dinosaure.

Nos Mondes perdus est l’une de vos dernières parutions, et s’intéresse aux très légendaires dinosaures. Largement surreprésentés dans notre culture populaire, comme vous l’illustrer à travers de multiples références à Jurassic Park, les dinosaures font aussi l’objet de mythes persistants. Lequel aimeriez-vous déconstruire à travers votre œuvre ?

Je dirais les T-Rex car on projette beaucoup sur ces animaux. Plus on avance dans les Jurassic Park, plus les dinosaures agissent comme de véritables psychopathes. Les tyrannosaures sont vraiment ceux qui dominent le monde, comme nous, mais c’est aussi ceux qui peuvent disparaître. Cela nous donne une petite base : ce sont les plus puissants mais ils ont malgré tout été moins forts que les éléments. L’humain est terrifiant avec ses bulldozers et d’ailleurs, la gueule du tyrannosaure ressemble un peu à un bulldozer.

Jurassic Park ne parle pas de dinosaures mais parle de nous. Il y a plein d’erreurs et pourtant certains paléontologues ont encore de la sympathie pour ces films car c’est grâce à eux qu’ils ont eu envie de faire leur métier. Ils reconnaissent que cela a permis de parler des dinosaures au grand public.

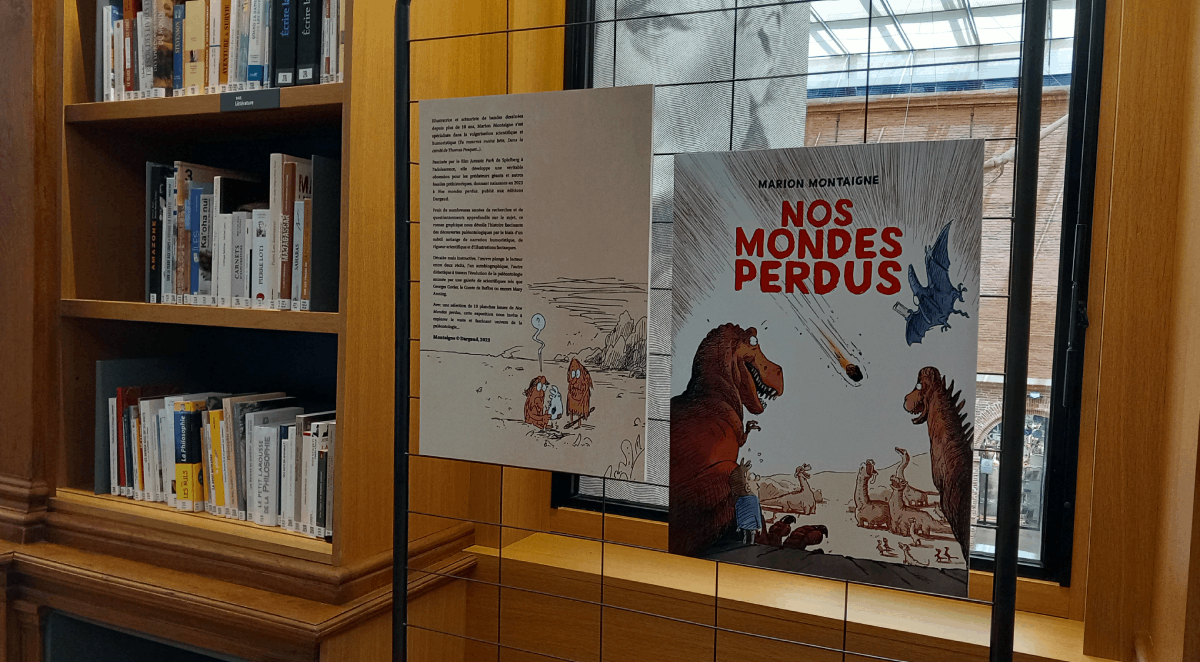

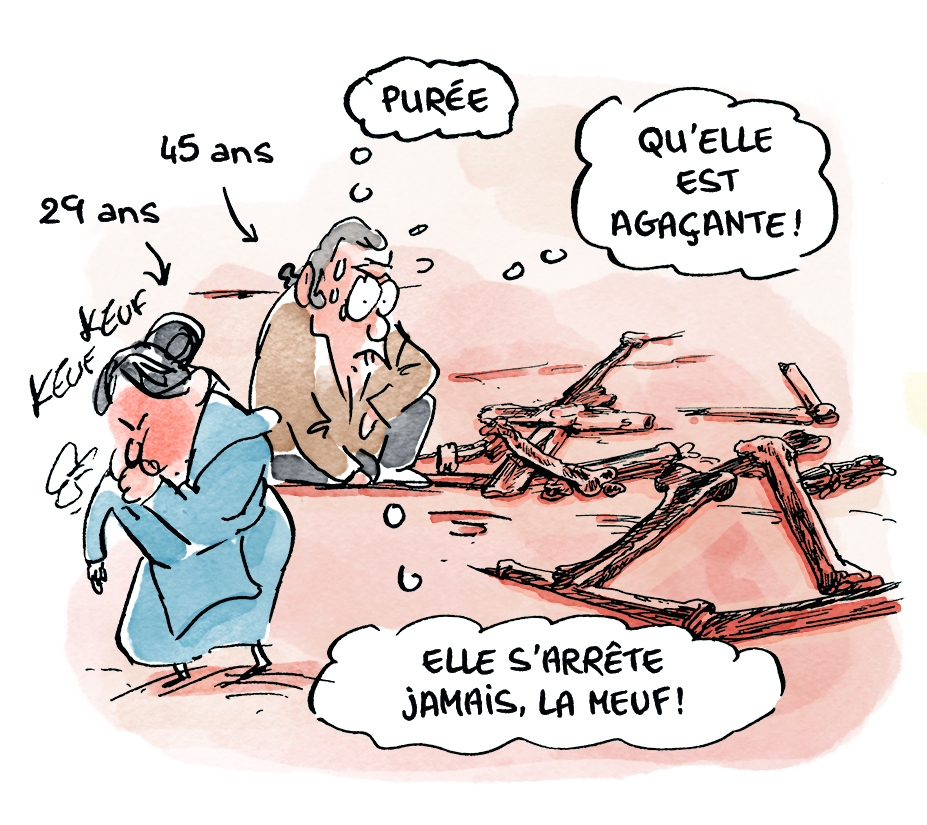

© Dargaud, 2025

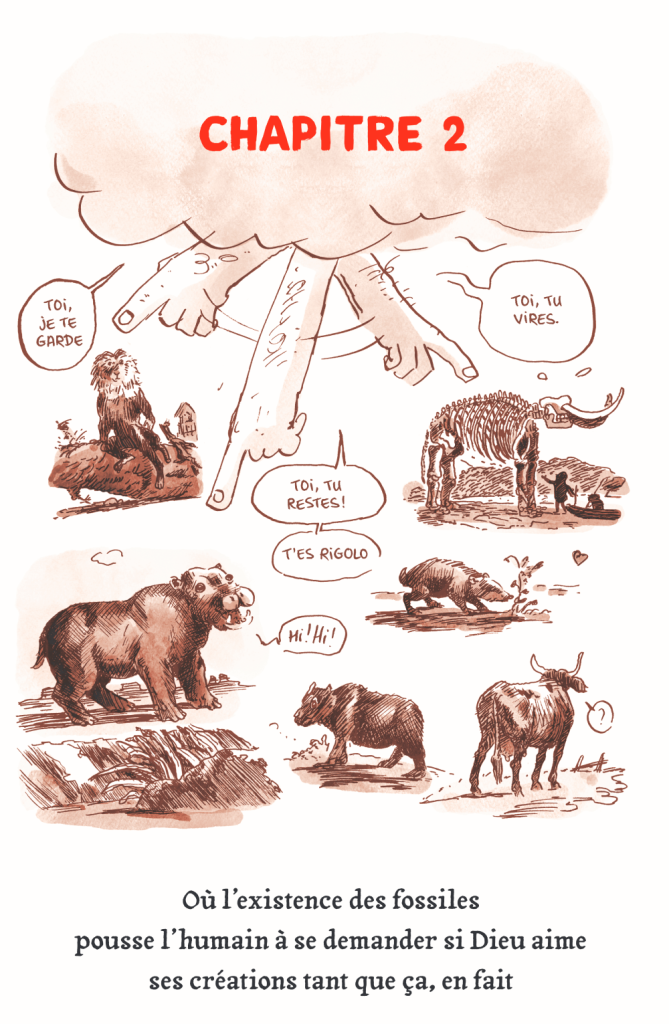

© Dargaud, 2025

En parlant de notre projection sur les dinosaures, on peut aussi penser à l’extinction des espèces. Cela trouve-t-il écho selon vous avec les défis environnementaux actuels, engendrés par le changement climatique ?

Bien sûr. L’Homme a du mal à se dire qu’il n’est pas au centre, que son Dieu a pu créer des choses et qu’il a pu les détruire. On entend beaucoup, par exemple : « On va protéger la planète ». On ne va pas « protéger » la planète, on va seulement essayer de ne pas mourir. On doit regarder les choses en face. Cela fait aussi partie du processus d’acceptation. Nous sommes des animaux comme les autres, qui peuvent tout autant disparaître. On croit tous intimement que cela ne peut pas nous arriver. La science nous remet à notre place, nous donne des coups de massue nécessaires pour essayer de ne pas faire n’importe quoi.

Au chapitre 3 de Nos mondes perdus, vous faites référence à Mary Anning, paléontologue longtemps oubliée de l’histoire. Est-ce pour vous un moyen de lutter contre l’invisibilisation des femmes dans la science ?

Oui et je fais aussi des parallèles avec le fait que je me suis moi-même auto-censurée. Mary Anning est représentée à Londres dans un Musée d’histoire naturelle, mais elle reste toutefois méconnue du grand public. Elle est emblématique de comment étaient traitées les femmes à l’époque. Parfois, je me demande ce qu’on a perdu en isolant ainsi les femmes. Est-ce qu’on a perdu des Einstein, est-ce qu’on aurait déjà la fusion nucléaire ? Je me pose beaucoup de questions là-dessus.

© Dargaud, 2025

Le palmarès de Mary Anning. Mary Anning (1799-1847) est un des personnages marquants de cette BD, bien que tardivement reconnue par le monde scientifique. De part sa condition de femme issue de la classe ouvrière, elle n’a jamais pu intégrer la Société de géologie de Londres alors que l’ensemble de ses découvertes fut pourtant remarquable. Elle a largement attiré l’attention pour avoir collecté et vendu à des musées et des collectionneurs des fossiles jurassiques d’une grande importance scientifique. Parmi ses découvertes inédites et entières, on peut noter notamment un ichthyosaure, un mésosaure ou encore un ptérodactyle que d’autres scientifiques se sont chargés de décrire et de nommer, sans la créditer.

A cette période, de nombreux paléontologues confrontaient leurs théories concernant l’extinction d’espèces. Mary Anning a quant à elle contribué à une révolution dans le domaine de la géochronologie, science employée pour déterminer l’âge des roches, fossiles et sédiments pour reconstituer l’histoire de la Terre. Il faudra attendre les années 2000 pour qu’elle soit finalement honorée et reconnue comme une figure majeure de la paléontologie…

Le dernier tome de la série Tu mourras moins bête est sorti en 2024. Avez-vous déjà des idées de nouveaux sujets à traiter et à vulgariser qui vous viennent en tête ?

En ce moment je suis surtout en pleine interrogation sur la forme des Tu mourras moins bête. Je n’aime pas le format trop carré d’Instagram, avec seulement 20 cases alors que j’ai besoin de beaucoup plus. J’ai plein de sujets en tête, il faut juste que je puisse les réaliser d’un point de vue technique.

Dernièrement, j’ai passé une journée entière avec un cardiologue et un pneumologue qui m’ont expliqué l’histoire de la réanimation. Je travaille aussi sur des projets à plus long terme comme Dans la combi de Thomas Pesquet, tout en continuant à entretenir le Professeur Moustache, soit sur Instagram, soit en réinvestissant le blog.

Entretien du 02 avril 2025

Image d’en tête : Tirages des planches de la BD Nos mondes perdus exposés à la Médiathèque Carthaillac du Muséum de Toulouse [13 mai – 28 juin 2025]. Crédit Muséum de Toulouse.