La colonisation des îles du pacifique par la faune et la flore terrestres

Modifié le :

Articlé rédigé par

BERTRAND COSSON, médiateur scientifique au Muséum de ToulouseAu Muséum de Toulouse, dans l’espace thématisé Biodiversité, nous nous intéressons tout particulièrement à l’écosystème des forêts tempérées. Dans cet article, nous vous proposons de nous pencher sur les grands principes caractérisant la biodiversité des îles, notamment dans le Pacifique. Par exemple, comment une île vierge est colonisée naturellement par la faune et la flore terrestres ? Ou encore, quels sont les processus dynamiques conduisant à l’évolution des espèces des îles pacifiques dans ces milieux particuliers ? À partir de quelques exemples connus d’espèces endémiques, rappelons les menaces qui pèsent sur elles.

L’Océan Pacifique et ses multitudes d’îles dispersées

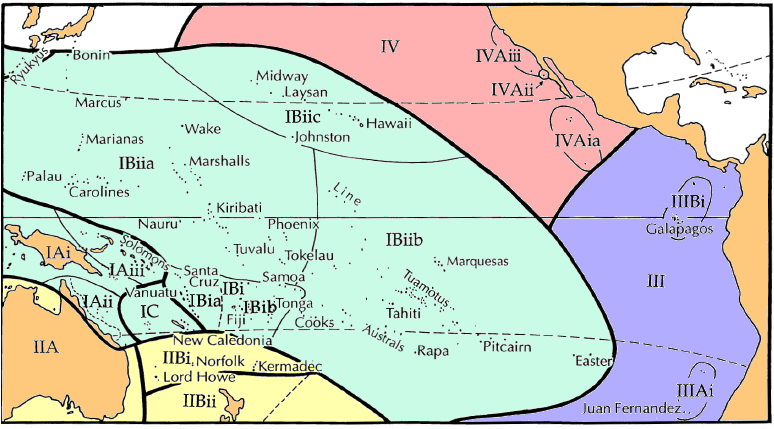

L’océan Pacifique, le plus vaste au monde, regroupe plus de 20 000 îles et îlots qui dépendent de la tectonique des plaques et dont la grande majorité ont une origine volcanique liée aux points chauds (réservoir magmatique) ou aux zones de subductions (chevauchement entre les plaques).

À la différence des grandes îles continentales comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie, les îles volcaniques sont globalement plus récentes, plus petites et possèdent un socle essentiellement basaltique. Malgré tout, certaines îles volcaniques en zone de subduction présentent une composition géologique mixte incluant des roches sédimentaires et coralliennes émergées pouvant former des falaises calcaires escarpées.

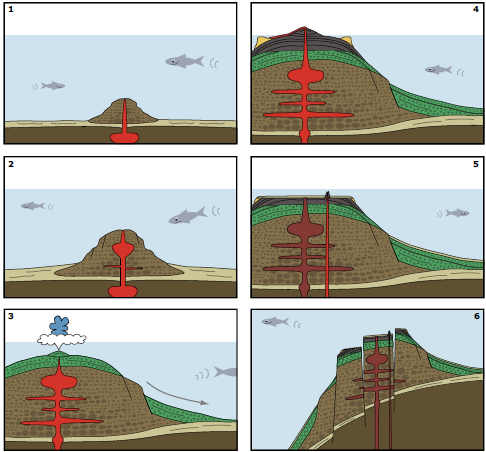

L’étude biogéographique de la zone permet de distinguer 4 grandes régions en fonction de la biodiversité et par voie de conséquence de la source de colonisation. La grande majorité des petites îles du Pacifique (Polynésie, env. 120 îles) sont rattachées à la province Orientale-Asie du Sud-Est (Voir I sur la Fig. 1), ce qui montre que la colonisation s’est faite dans ce cas principalement d’Ouest en Est.

Processus géologique graduel

La dynamique d’une île volcanique suit un processus qui conduit inexorablement à sa disparition. Quand l’activité volcanique cesse, les îles volcaniques s’émiettent à cause de l’érosion et s’enfoncent vers le fond des océans à cause de la subsidence (Fig. 2). La subsidence correspond au refroidissement et à l’enfoncement de la croûte océanique.

D’abord rocheux puis progressivement végétalisés, les habitats se complexifient au cours du temps favorisant la diversification de nouvelles niches écologiques, en particulier dans les grandes îles comme Hawaï par exemple. L’évolution des espèces s’imbrique ainsi au cycle géologique de l’île en suivant un rythme de colonisation, spéciation et extinction (c’est le modèle du cycle des taxons).

Aussi, les petites îles volcaniques forment souvent des archipels, ensembles d’îles proches les unes des autres et issues du même processus de formation. On peut faire la distinction entre ces archipels d’âge plus ou moins similaire localisés au niveau des zones de subduction et les chapelets issus de points chauds qui ont un âge dégressif.

1- Jeune volcan sous-marin de moins de 1000m, 2- Volcan sous-marin de plus de 1000m, 3- Phase de volcanisme explosive, 4- Emergence de l’île, 5- Fin de l’activité volcanique, érosion et submersion, 6- Fragmentation et subsidence du volcan.

Colonisation extensive

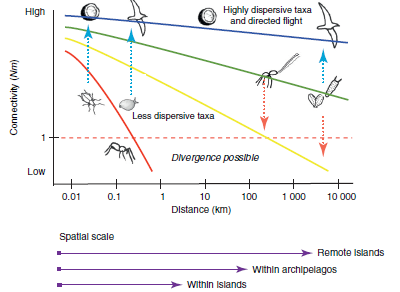

Les îles continentales servent de source biologique pour peupler les îles volcaniques, vierges de toute forme de vie terrestre au moment où elles sortent de l’océan. Schématiquement, plus une île volcanique est proche de la source continentale, plus elle a de chance qu’elle soit colonisée. Pourtant, même les îles les plus isolées comme l’Île de Pâques (Rapa Nui) ont été colonisées par la faune et la flore terrestre. La colonisation peut se faire de différentes manières en fonction des groupes taxonomiques ainsi que des courants empruntés et des capacités de dispersion.

En-dehors des animaux marins, les premiers animaux terrestres à s’installer sont les espèces à forte capacité de dispersion et celles transportées par ces mêmes espèces qui arrivent d’un seul trait via les courants marins comme la noix de coco ou par les courants aériens comme les oiseaux et les spores. La colonisation par les espèces à capacité de dispersion plus faible est similaire mais plus lente et se fait souvent par étape, d’île en île. C’est le cas notamment des insectes, des reptiles ou encore des mammifères qui sont capables de traverser les étendues d’eau sur des radeaux flottants.

Il est d’ailleurs également fortement probable qu’à l’époque où le niveau des océans était plus bas, certaines îles aient été reliées pendant une période par des passages terrestres qui ne sont plus visibles aujourd’hui.

Biodiversité insulaire

Une fois les espèces débarquées sur l’île, plus les habitats correspondent à leur milieu d’origine, plus l’installation sera facile. Le nombre et le type d’espèces varient largement au cours du temps en fonction de 2 facteurs : l’âge et la taille de l’île. Plus l’île est grande, plus les milieux sont riches et complexes, ce qui favorisent l’apparition d’espèces plus spécialisées et adaptées aux différentes niches écologiques. Ainsi, la courbe du nombre d’espèces sur une île suit une courbe en cloche c’est à dire qu’elle augmente au début, stagne dans sa période maximale et redescend jusqu’à la disparition de l’île (Modèle de MacArthur-Wilson).

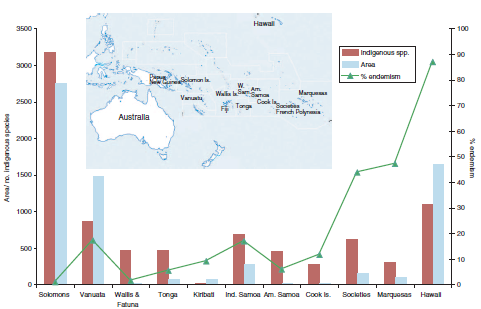

Plusieurs modèles ont été réalisés pour expliquer le nombre d’espèces et l’endémicité d’une île volcanique (Fig. 4). Une espèce endémique est une espèce qui est présente exclusivement dans une zone géographique délimitée. En dépit des conditions précitées, on retrouve globalement une baisse de la biodiversité d’Ouest en Est avec en parallèle une augmentation de l’endémicité liée à l’isolement.

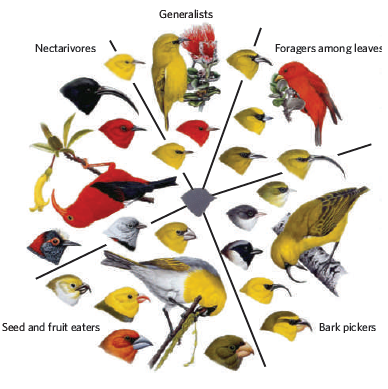

L’évolution, aussi complexe et variée soit elle, fait son œuvre. On distingue en général deux processus de colonisation : la diversification in situ à partir d’un seul et même événement de colonisation (radiation adaptative) ou l’accumulation à partir de plusieurs phases d’immigration successives. Dans le premier cas, un genre se déploie et s’adapte aux différents environnements donnant de nombreuses espèces « soeurs » tandis que le second cas donne lieu à plusieurs genres avec seulement quelques espèces. La radiation adaptative est largement prédominante pour les espèces à faible dispersion occupant de petits territoires comme par exemple les sucriers à Hawaï .

De manière générale, pour que des espèces se distinguent de celles de la source continentale, il faut un long temps de spéciation sans reproduction entre les deux. Ce processus peut prendre deux formes : soit les espèces sont séparées géographiquement (par exemple les Pinsons de Darwin dans les iles des Galapagos) soit elles sont séparées écologiquement (par exemple, les plantes du genre Lobelia à Hawaï) de manière qu’elles ne puissent plus se rencontrer et se reproduire ensemble. La diversité des îles résulte d’un mélange complexe entre ces deux processus dont la proportion varie en fonction des taxons.

Menaces invasives

Bien qu’elle soit largement connue pour son originalité, avec des exemples de nanisme ou de gigantisme insulaire comme le Dodo ou le dragon de Komodo, la biodiversité des îles du Pacifique est extrêmement menacée par l’augmentation des activités humaines et des modifications climatiques. Celles-ci favorisent également l’installation d’espèces dites invasives. Par exemple, Hawaï possède aujourd’hui une diversité floristique plus importante que dans le passé en nombre d’espèces, mais la majeure partie de la flore autochtone a disparu ou est gravement menacée (liste rouge de Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, https://uicn.fr/liste-rouge-mondiale/).

La plupart de ces îles forment des hotspots de biodiversité et de nombreuses actions sont déployées afin de les protéger (réserves naturelles, parcs nationaux, etc..). En fonction du statut, l’accès peut être très fortement réglementé comme au Galapagos afin de limiter les activités humaines.

Bibliographie

- STODDART D. R., 1992. Biogeography of the Tropical Pacific. Pacific Science 46(2): 276-293

- STAUDIGEL H. & CLAGUE D. A. 2010. – The geological history of deep-sea volcanoes. Oceanography 23(1): 58-71

- GILLESPIE R. G., BALDWIN B. G., WATERS J. M., FRASER C. I., NIKULA R. & RODERICK G. K. 2012. – Long-distance dispersal: a framework for hypothesis testing. Trends in Ecology and Evolution 27(1): 47-56

- GILLESPIE R. G. 2007. – Oceanic islands: model of biodiversity. Encyclopedia of Biodiversity (second edition): 1-13

- LOSOS J.B. & RICKLEFS R. E. 2009. – Adaptation and diversification on islands. Nature 457: 830-836

Photo d’en tête : Île près de la Thaïlande. Matheo JBT, Licence unsplash.