Les œufs d’oiseaux : formes, couleurs et motifs, toute une histoire

Modifié le :

Article rédigé par

HENRI CAP, Biologiste zoologue, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse

CHARLÈNE VERBEKE, Écologue et ingénieure de rechercheQue savons nous aujourd’hui exactement des oiseaux et de leurs œufs ? Au delà du fait que l’on découvre de plus en plus de dinosaures qui portaient déjà des plumes, certains ornithologistes pensent que le nombre d’espèces actuelles décrites, soit près de 10 000, est sous-estimé et qu’il se rapprocherait plutôt du double, soit près de 20 000 ! Une diversité qui se retrouve dans leurs œufs. Aujourd’hui, de nouvelles études dévoilent certains de leurs secrets et retracent quelques pans de l’histoire évolutive des oiseaux.

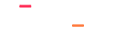

En 2010, l’acquisition par le Muséum de Toulouse de la collection d’œufs d’oiseaux de Jacques Perrin de Brichambaut est venue compléter les anciennes collections patrimoniales constituées depuis plus d’un siècle, portant le nombre de spécimens d’œufs conservés au Muséum à près de 20 000 (Lire l’article La collection d’œufs de Perrin de Brichambaut). Cette collection oologique unique en France de 920 taxons (espèces et sous-espèces) et de 15590 spécimens revêt un intérêt scientifique indéniable. Elle concerne en effet essentiellement la zone biogéographique du paléarctique qui comprend toute l’Europe, les régions arctiques, boréales et tempérées d’Asie au nord de l’Himalaya, l’Afrique du Nord jusqu’au Sahara au sud, une partie de la péninsule Arabique, et le sud de l’Asie jusqu’au Pakistan, à l’Himalaya et à la Chine centrale (voir la carte Figure 2). Elle couvre une large part des 1669 espèces qui y sont décrites à travers leurs œufs.

Crédit : Oiseaux-libre.net

Des formes adaptées aux conditions de vie

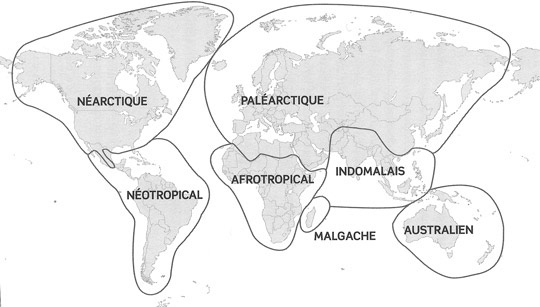

Les œufs d’oiseaux retracent parfaitement leur adaptation aux changements de l’environnement, que ce soit par leur couleur ou leur forme. Ainsi les striures ou les taches présentes sur les œufs des passereaux ou des pingouins qui servent à camoufler l’œuf des prédateurs, apparaissent quelques heures avant la ponte. Dans le processus de développement de l’œuf, avant la ponte, l’ovule reçoit le blanc (albumen) et la coquille (pigmentée ou non). Chez les pingouins et les guillemots (Alcidés), la forme de l’œuf en toupie a longtemps été expliquée par le fait que, les femelles nichant au bord de corniches, elle aurait évité à l’œuf de rouler. De même chez les rapaces nocturnes (Strigiformes), qui nichent dans des endroits obscurs, la forme sphérique des œufs aurait constitué un avantage, en uniformisant leur résistance, prévenant ainsi un dommage accidentel provoqué par la mère lors de son retour au nid. Bien que très diversifiée, les œufs sont classés en quatre formes majeures définies par Wolfgang Makatsch : ovale, ovale pointu, elliptique et piriforme. En leur ajoutant deux variables (court ou long), on retrouve l’ensemble de la diversité de formes d’œufs présentes chez tous les oiseaux (voir Figure 3). Une explication de cette diversité de forme et de son évolution a été apportée récemment, dont le vol serait la cause !

Crédit : Makatsch

Le vol aurait aussi contraint la forme des œufs

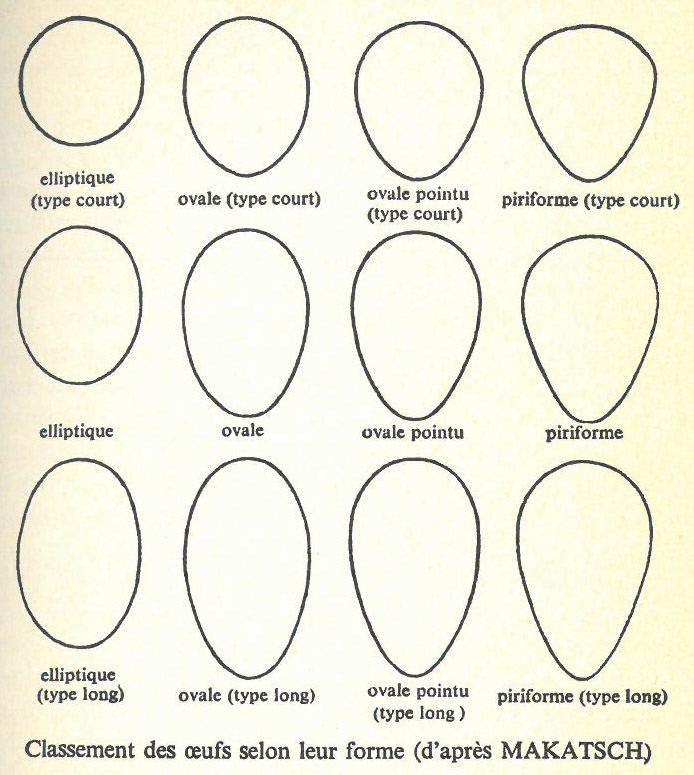

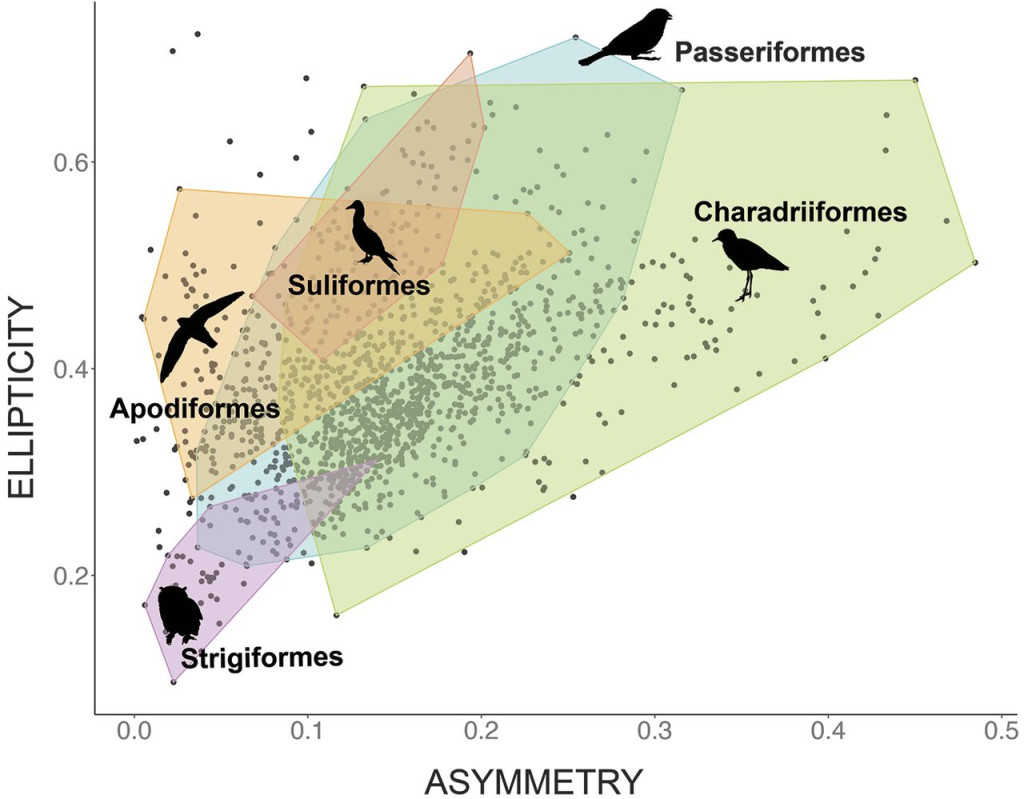

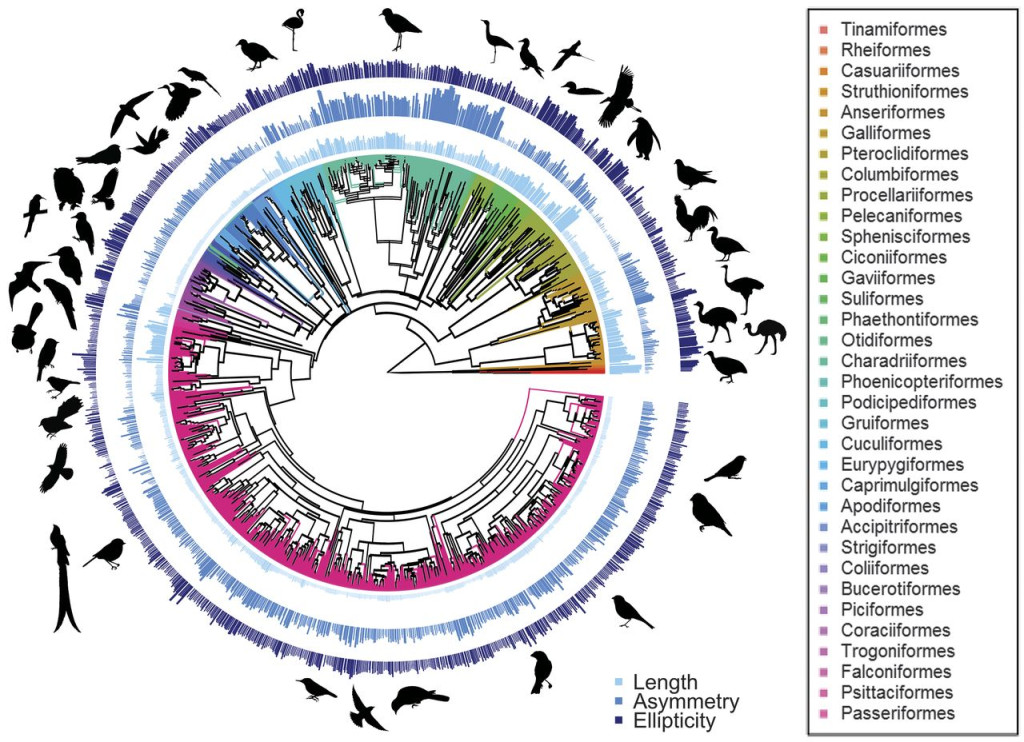

Ainsi une étude morphométrique d’envergure, quantifiant la forme plus ou moins elliptique et symétrique des œufs de 1400 espèces représentant tous les ordres d’oiseaux, a mis en évidence que les espèces qui volent le plus, au corps léger et fuselé, auraient développé des œufs plus allongés et asymétriques, adaptés à leur pelvis, que les autres espèces. Ainsi la forme des œufs des oiseaux aurait évolué suivant deux paramètres, correspondant à leur allure elliptique et à leur asymétrie, directement influencés par la forme des os de leur bassin (voir Figure 4).

Crédit : Stoddart et al. 2017

Couleurs et motifs des œufs : une histoire d’obscurité et de prédation

En ce qui concerne les motifs et les couleurs des œufs, extrêmement variables, il semblerait, d’après les dernières études phylogénétiques, que les œufs blancs immaculés (sans motifs) correspondraient à l’état ancestral exprimé par les premiers oiseaux (période de crise Crétacé/Paléocène, il y a 66 millions d’années). Cette couleur serait liée à une adaptation à la faible luminosité des nids situés dans des cavités (creux d’arbres ou de roche), permettant aux parents de mieux repérer leurs œufs et de ne pas les écraser dans l’obscurité. Ainsi, les œufs situés dans des nids à l’abri des prédateurs seraient significativement plus blancs et sans motif que les autres œufs arborant une autre couleur et un motif. Inversement, les œufs de couleur marron correspondent à des œufs d’espèces cryptiques, dont la stratégie de survie consiste à se fondre dans leur environnement, majoritairement pondus par des oiseaux qui nichent au sol. La couleur marron est souvent associée à des motifs. Ainsi des œufs marrons et tachetés apparaissent systématiquement chez des espèces dont les nids sont vulnérables, mais pas uniquement au sol. En effet les motifs des coquilles se retrouvent également sur les œufs d’oiseaux qui nichent en hauteur (corniches ou arbres) mais dont les nids ne sont pas bien protégés des prédateurs ou des parasites. Enfin, outre le marron, la couleur bleue de certains œufs serait, elle aussi, corrélée à des nids vulnérables aux prédateurs, suggérant une adaptation cryptique secondaire de ces œufs à la végétation dans laquelle ces oiseaux nichent (voir Figure 5).

CC BY-SA Didier Descouens et Roger Culos/MHNT

Taille et poids : une extrême diversité

En plus de la forme, des motifs et de la couleur, les œufs d’oiseaux nous interpellent aussi par leur diversité de taille et de poids, allant des œufs de colibri mesurant 1cm et pesant moins de 0,5 g jusqu’aux œufs d’autruche dépassant les 15cm et pesant près de 2kg (voir Figure 6). Un même individu peut également pondre dans une même couvée un œuf nain ou, au contraire, des œufs plus grands que la normale du fait du jaune double (jumeaux rarement viables). Dans les deux cas, il s’agit généralement de jeunes femelles qui pondent leurs premiers œufs.

Le muséum couve ses œufs

Afin de profiter au mieux de la collection d’œufs paléarctiques de Jacques Perrin de Brichambaut, le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse a mis en ligne sur Wikipédia les photographies des œufs de chaque espèce et sous-espèce de la collection, permettant au public amateur de déterminer n’importe quel œuf d’oiseau paléarctique, tout en rappelant que le ramassage des œufs d’oiseaux sauvages reste formellement interdit.

Bibliographie

- Barrowclough G.F, Cracraft J, Klicka J, Zink R.M. 2016. How Many Kinds of Birds Are There and Why Does It Matter? PLoS ONE 11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166307

- Besson L. et Fuchs J. 2019. Les collections ornithologiques conservées en France : bilan de l’enquête nationale 2017. Alauda, Hors-série 87 (3) : 3–32.

- Burnie D. 1988. Le nid, l’oeuf et l’oiseau. Gallimard, Paris.

- Cherry M.I, Gosler A.G. 2010. Avian eggshell coloration : new perspectives on adaptative explanations. Biological Journal of the Linnean Society, 100 : 753-762.

- Dejonghe, J.F. 2007. Hommages à Jacques Perrin de Brichambaut. Alauda, 75 : 193-194.

- Hauber M. E. 2014. The book of eggs. John Bates and Barbara Becker (Editeurs). The University of Chicago Press books.

- Hoeher S. 1972. Nids et œufs d’oiseaux d’Europe centrale et occidentale. Delachaux et Niestlé

- Kilner R. M. 2006. The evolution of egg colour and patterning in birds. Biol. Rev., 81 : 383-406.

- Mackatsch W. 1974. Die Eier der Vögel Europas. Neumann Verlag.

- Miksik I., Holan V., Deyl Z. 1996. Avian Eggshell and their variability. Comp. Biochem. Physiol., 113 : 607-612.

- Perrin de Brichambaut J. 1973. Contribution de l’oologie à la connaissance de la biologie du coucou-gai Clamator glandarius. Alauda, 41 : 353-364

- Perrin de Brichambaut J. 1982. Examen microscopique de la surface des coquilles d’œufs d’oiseaux. Alauda 50 : 1-15

- Perrin de Brichambaut J. 1993. Mimétisme des œufs de coucou gris Cuculus canorus. Alauda, 61 : 161-172.

- Stoddard M. C., Yong E. H, Akkaynak D., Sheard C., Tobias J. A., Mahadevan L. 2017. Avian egg shape: Form, function, and evolution. Science, 356 : 1249-1254

- Walters M. 1995. Les œufs d’oiseaux. Bordas.

Image d’en tête : Oeufs de Bruant Proyer, Emberiza calandra, collection Perrin de Brichambaut.

CC BY-SA Didier Descouens/MHNT